求菩提山

求菩提山(国指定史跡)は、福岡県豊前市のほぼ南に位置する、標高782mの円錐形の山です。

かつて「一山五百坊」と形容された山は、豊前修験道のメッカとして英彦山とともに大きな役割を果たしました。

山内には修行の場や山伏たちが生活をした坊跡、堂宇、墓など当時を偲ぶことが出来る多くの遺構が遺されています。

平成13年(2001)には国の史跡に指定され、わが国を代表する修験の山として評価されました。

また、山麓の集落は「求菩提の農村景観」として、平成24年(2012)国の重要文化的景観に選定されています。

求菩提山の四季

耶馬日田英彦山国定公園に含まれる山は四季折々に様々な表情を見せ、その豊かな自然は豊前の誇る財産です。

|

春には眩しいばかりの新緑が山々を覆い、麓では「しゃくなげ祭り」や「くぼて里山コンサート」が催され、里に春の到来を告げます。 |

| 夏は水源の森、犬ヶ岳から注ぎ出す豊かな水が岩岳川に溢れ、山はキャンプに訪れる人々で賑わいます。 |  |

|

秋、紅葉に彩られた山は日々その色合いを変え、山を巡る小径は自然の豊かさと例えようの無い情景を見せてくれます。 |

| 木枯らしが吹く頃、山はまるで来る者を拒むように雪に覆われます。厳しい季節は新たな生命の誕生を待つプレリュードの如く静けさを纏い、やがて「お田植祭」の御神歌が山に響く頃、里に春の到来を告げます。 |  |

国玉神社(上宮・中宮)、鬼の階段、鳥居

| 国玉神社上宮

求菩提信仰の中心となったのが山頂で、累々とした巨石群は神の降臨する場所として神聖視されました。また、辰の口と呼ばれる岩穴からは今も蒸気が見られ「求菩提山縁起」にかつてこの山が火山であったと思わせるような表現がされるほど、恐れられる山容を誇っていました。

|

|

| 国玉神社中宮

求菩提山護国寺と呼ばれ、山の中心となった場所です。往時には多宝塔、講堂など七堂伽藍を備えていたといい、今も鬼神社など堂宇が残されています。また、豊前修験道最大の祭礼である「松会」行事が行われた場所で、今でも毎年3月29日には「お田植え祭り」が行われ、多くの見物客で賑わいます。 |

|

| 中宮鳥居

麓の鳥居畑集落にあった「東の大鳥居」で、昭和30年代にこの場所に移築されました。この先には山門があって、守護神である仁王像が納められていましたが、明治34年の台風で倒壊したといいます。

|

|

| 鬼の階段

今に伝えられる民話に「求菩提の鬼の石段」があります。その昔犬ヶ岳に棲む鬼たちの乱暴狼藉に困った村人が、求菩提の権現様に鬼を退治してくれるよう頼んだといいます。権現様は鬼たちに求菩提の山頂まで一晩で石段を築くよう命じ、出来れば今までどおり、出来なければ山を出てゆくように迫ったといいます。その時に鬼が築いたのがこの石段で、一説に八五〇段とも言われますが、さてさて真偽の程は・・・・・。

|

|

五窟、ゴマ場、結界石、みそぎ場

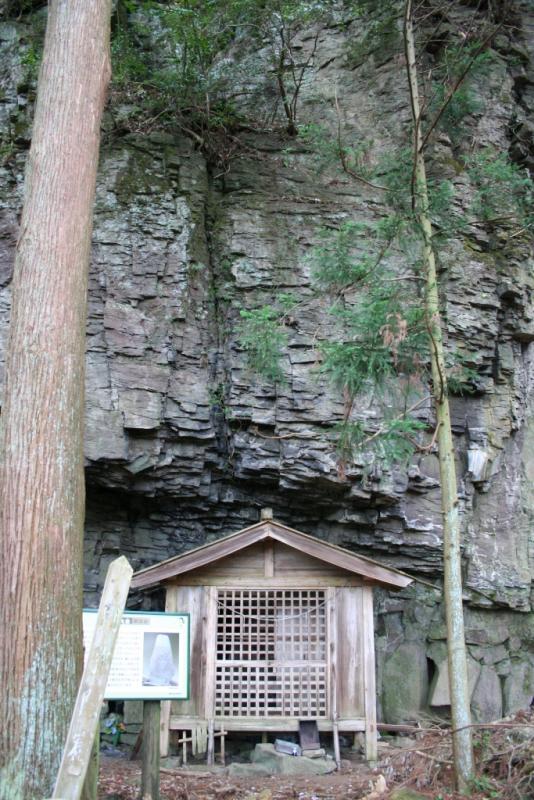

| 五窟 | ||||

| 山伏たちが籠り修行に励んだ場所で大日窟、普賢窟、多聞窟、吉祥窟、阿弥陀窟がその中心です。特に普賢窟は国宝に指定されている「銅板法華経」が納められていたといわれ、その岩の割れ目で耳を澄ますと今でも「ゴォー」という音が聞こえ、地元の人達の間では梵音と言い伝えられています。

|

|

|

||

| 普賢窟 | 阿弥陀窟 | |||

| ゴマ場

修行中の山伏たちが一心にお経を唱えゴマ焚きをした場所で、五窟と犬ヶ岳とに分かれる分岐点にあります。ゴマ壇は確認されていませんが、山伏たちにとって修行を行う上でとても重要な場所でした。

|

|

| 結界石

修験の山は今でも女人禁制のところがありますが、求菩提は集落内では妻帯を認めていました。それでも修行を行う上で神聖な場所と俗界とを区別する必要があり、ここを境に修行僧以外の人の出入りを禁じていたといわれます。この石はその境を示すものとして重要です。

|

|

| 禊場

修行僧は一切の穢れをはらい修行に励みましたが、ここで水に打たれることで体を洗い清めました。以前は滝のように水が出ていましたが、平成3年の台風で大きな被害を受け今では極端に水量が少なくなりました。また、冬の厳冬期には見事な氷柱を見ることも出来ます。

|

|

詳しくは、求菩提資料館のホームページをご覧ください。(←クリック)