『求菩提の農村景観』が国の重要文化的景観に選定されました

|

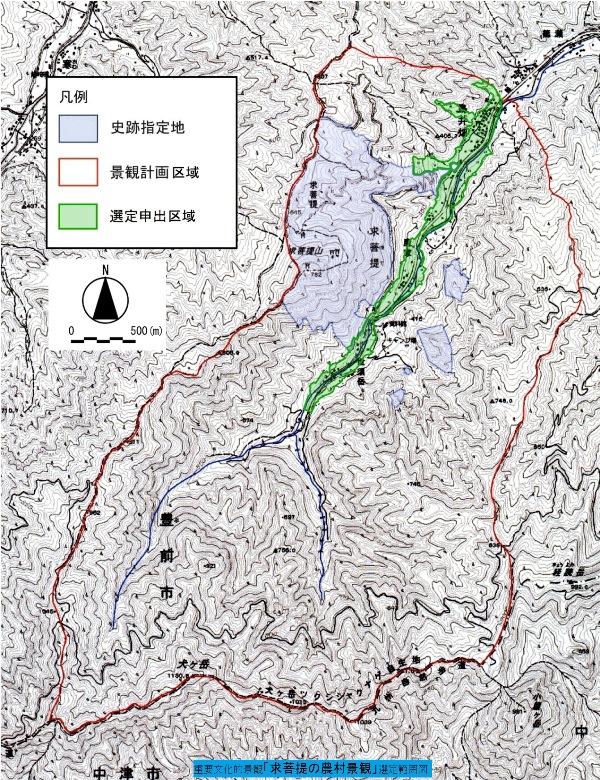

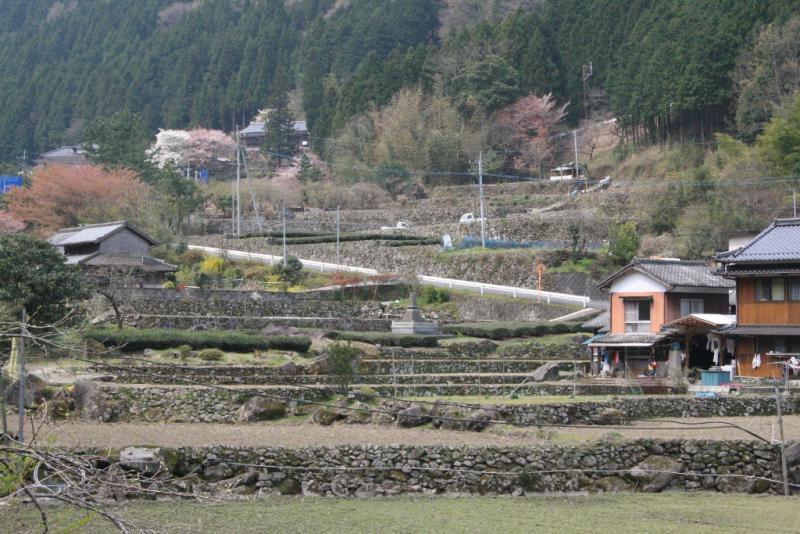

平成24年6月15日、国の文化審議会は文部科学大臣に対し『求菩提の農村景観』を重要文化的景観に選定するよう答申を行いました。 豊前市のシンボルである「求菩提山」は、我国を代表する山岳修験の山として2001年(平成13)に国の史跡に指定されました。そして今回、史跡「求菩提山」の山麓に拡がる、山伏の妻が産所としたことから「産家」と呼ばれる集落と、聖域の入口であることを示す東の大鳥居があることに由来する「鳥井畑」集落に残される石垣の棚田を含む約42.4haを重要文化的景観として選定申出を行っていました。 文化的景観とは自然の中で人の営みにより形成された景観地で、我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの、と定義され平成18年以降、全国で30ヶ所が選定されており福岡県内では初めての選定となります。 平成24年9月19日には官報告示がなされ、今後この景観を守り伝えてゆくため様々な取り組みが行われるようになります。皆様のご理解とご協力をお願いします。 |

<重要文化的景観「求菩提の農村景観」選定範囲図>

|

求菩提地区の文化的景観 ~祈りの景観~

|

はじめに |

|

そのベースとなっているのは耶馬溪層(100~50万年前)と筑紫溶岩(50~15万年前)で、山岳修験が息づく地理的な条件である本地域の険峻な地形を形成している。 こうした自然景観をもつ地に、修験道の歴史が刻まれるのは平安時代末期からで、それ以前にも自然崇拝から発生した山岳信仰が存在したと考えられるが、その内容は伝承の域を出ない。しかし、6世紀の頃には既に生活の痕跡は残されており、山の暮らしを生業とした民が生活を営んでいたことは確かである。ここに、祈りの山としての求菩提山の原点がある。 |

|

自然景観 |

|

一方で、かつては炭焼きや坑木としての雑木の伐採がさかんに行われ、林業に生きる里の生活を支える山でもあった。昭和30年代までは農閑期に炭焼きが盛んに行われ、今も10基余りの炭焼き窯を確認できる。構造は石組みによりドーム型の窯を築き、側面に開口部を設け焚口としている。また、我が国の主要な産炭地であった筑豊炭田に坑木を供給するため、国有林の奥深く杣道が開設され、昭和40年代までは盛んに自然林の伐採が行われていた。 |

|

歴史的景観 |

|

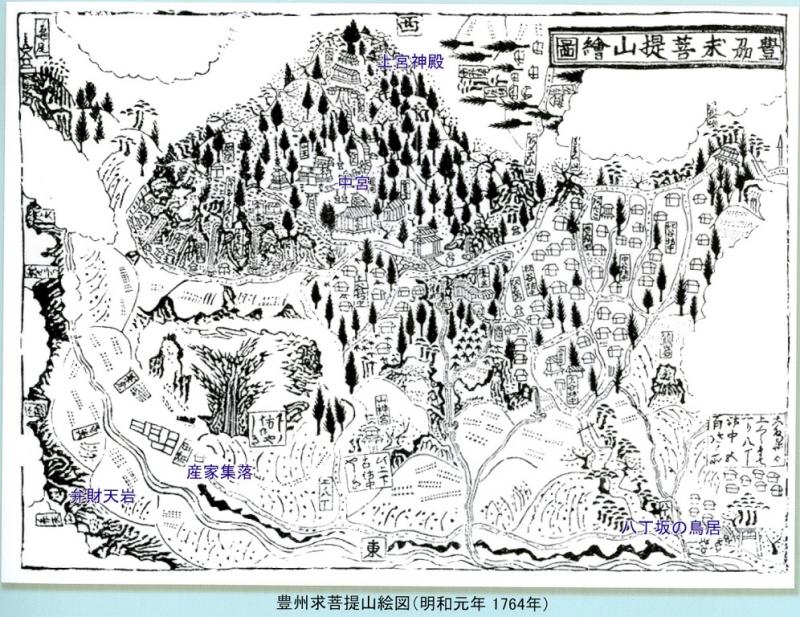

「求菩提山縁起」(享保12年:写本)によれば求菩提山は「猛覚魔卜仙」により継体天皇20年(526)に開山されたと言い、養老4年(720)には行善が求菩提山護国寺を開き、神亀3年(726)には行基が入山し不動明王を刻したと言い伝える。その後平安時代末期の12世紀後半に至り、ようやく正確な記録が残されるようになり、頼厳上人により山の復興が行われたことが分かる。その結果様々な仏教美術が遺され、中でも康治元年(1142)銘の「銅板法華経」は国宝に指定されている。 このように、修験の山としての求菩提山は我が国を代表する修験の山として評価され、平成13年(2001)に国の史跡として指定された。 一方で、周辺には往時の求菩提山の様子を伝える景観が今も残されているが、その様子は明和元年(1764)に作成された「豊刕求菩提山絵図」に詳しく見ることが出来る。資料は山の南側から見た土地利用のあり方を示しており、それによれば山中に暮らす修験者の集落(坊中)は7箇所、求菩提山護国寺の伽藍、特産の茶畑、茅きり場、麓の鳥井畑集落と棚田などが確認され、現在のそれとほとんど変わることなく遺された景観に驚かされる。 |

|

棚田景観 |

|

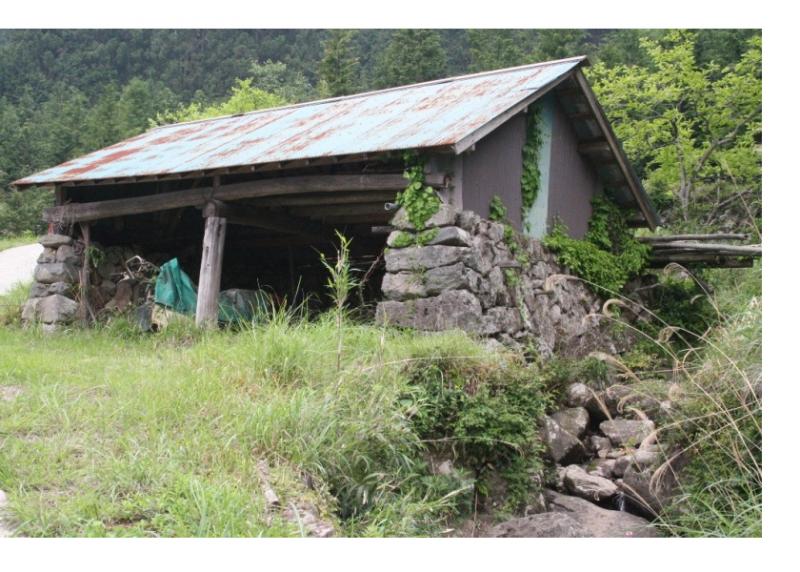

また、ツチ小屋と呼ばれる農作業用具の保管を行う施設も随所に見られる。その構造は三方の壁を石積みにし、前面は開放とし、その上に小屋掛けをする簡易な作りである。屋根は当初は草葺であったと思われるが、今はトタンを被せている。こうした小屋が現在も30軒ほど残されていて、今も肥料や藁、農業機械の保管場所として利用されている。 |

|

集落景観 |

|

この様な集落の特徴はともすれば見過ごしがちな日常の景観ではあるが、棚田を有する農村景観との融合で他地域には見られない、生活感ある集落景観として評価が可能と思われる。 また、明治元年に求菩提の山中より移築したものも確認され、「ザシキ」「ナカアノマ」「ヒロマ」の表向き空間と「オクザシキ」「ナンド」「イマ」の内向き空間とが区別されている六間取り平面は、本地域の伝統的な建築様式として看取できる。 |

|

生活と信仰 |

|

|

|

ヤマとムラ |

|

鳥居畑集落は求菩提山の寺領として応永2年(1468)に記録に斗部(戸部)とともにその名が見える。元和8年(1622)に記録によれば戸数七戸、人口35人(男20、女15)馬3頭、牛4頭。篠瀬戸数23戸、人口114人(男66 女48)馬6頭、牛12頭とある。

さらに、百姓は肥料としての山の草刈、人糞の運び降ろしも行い、それぞれに縄張りがあった。その代わり、肥料代として山伏の1年間の野菜を提供し、正月と盆にはもち米5升を配ったと言う。これらは鳥井内の百姓にのみ認められていて、鳥井外の篠瀬の百姓は米1升をかかえ見つからぬよう山を登ったとも言う。こうした制度は明治の終わりごろまで続いたらしい。ここに、ヤマとムラの歴史的な強いつながりを見ることが出来る。 |

|

おわりに |

|

山で暮らす民と、その山に分け入りそこに修験道の聖地を創り出した人たちがいつどのようにして出会ったかは分からないが、やがて人々はお互いの役割を理解し、修験道に生きる者とそれを支える者とに別れた。前者は山に篭り、後者は麓で集落を形成しその生活の結果、他には見られない宗教が媒介する“祈りの景観”が形成された。 このように、ヤマとムラは互いの役割を持ちながら、一方で互いに依存しながら一体的に暮らしを維持してきた。その結果形成された景観は他に例を見ない独特な歴史的な景観であり、異なる価値観と暮らしが織り成す空間である。 つまり、求菩提地区の文化的景観は近世の修験の山と、それを支える集落が融合した“祈りの景観”であり、その本質は近世からほとんど変わることなく維持されてきた歴史的景観である。言い換えればそこに住む人たちの生業が創り上げた空間、まさに文化的景観の本質と言うことができる。 |

古く、修験の里として知られた豊前市求菩提地区は、深い谷間と狭隘な平坦地に形成された“隠国型(こもりくがた)”と表現される特徴的な地形を有している。それは「両側から山が迫る谷と水の流れのつくりだす奥へ奥へと誘う空間を遡る時、人は何か精神の緊張感、高揚感を感じ取ることが出来る。この溯行の感覚は、遡った奥に水分神(みくまりのかみ)を中心とした安住の地が開けるという期待感につながっているとともに、死者の霊が上昇して昇華してゆくという感覚ともつながっていた。集落を流れる川を遡った、小闇く寂かなる谷の奥は、死者を送るのに最も好ましい場所とイメージされたようで、ここに「山宮」が祀られたという。死霊はここであらゆる汚濁と別れ去り、青雲たなびく峰の上に昇華し、そこからかつて棲んでいた国原を眺め見下ろしていると考えられていた。私はこのような谷の奥の景観を「隠国(こもりく)」型景観と呼んだ。」(『日本の景観』樋口忠彦:著)と表現され、人々に一種神秘的なイメージを抱かせる。

古く、修験の里として知られた豊前市求菩提地区は、深い谷間と狭隘な平坦地に形成された“隠国型(こもりくがた)”と表現される特徴的な地形を有している。それは「両側から山が迫る谷と水の流れのつくりだす奥へ奥へと誘う空間を遡る時、人は何か精神の緊張感、高揚感を感じ取ることが出来る。この溯行の感覚は、遡った奥に水分神(みくまりのかみ)を中心とした安住の地が開けるという期待感につながっているとともに、死者の霊が上昇して昇華してゆくという感覚ともつながっていた。集落を流れる川を遡った、小闇く寂かなる谷の奥は、死者を送るのに最も好ましい場所とイメージされたようで、ここに「山宮」が祀られたという。死霊はここであらゆる汚濁と別れ去り、青雲たなびく峰の上に昇華し、そこからかつて棲んでいた国原を眺め見下ろしていると考えられていた。私はこのような谷の奥の景観を「隠国(こもりく)」型景観と呼んだ。」(『日本の景観』樋口忠彦:著)と表現され、人々に一種神秘的なイメージを抱かせる。 求菩提地区の文化的景観を特徴付ける要素として自然景観がある。周辺は耶馬日田英彦山国定公園として指定されており、今回の対象地域は第2種及び、第3種特別地域として保護されている。特に犬ヶ岳(標高;1131m)のブナ林とツクシシャクナゲ自生地(国指定天然記念物)は、豊前平野に豊かな恵みをもたらす水源の森を象徴する存在として知られる。その多くは国有林で、対象地域の51%を占める。

求菩提地区の文化的景観を特徴付ける要素として自然景観がある。周辺は耶馬日田英彦山国定公園として指定されており、今回の対象地域は第2種及び、第3種特別地域として保護されている。特に犬ヶ岳(標高;1131m)のブナ林とツクシシャクナゲ自生地(国指定天然記念物)は、豊前平野に豊かな恵みをもたらす水源の森を象徴する存在として知られる。その多くは国有林で、対象地域の51%を占める。 修験の山として豊前修験道の一大拠点であった求菩提山は「一山五百坊」と称され、豊かな自然を背景にこの地にもたらされた修験道文化は、人々の生活とともに独自の文化をはぐくみ歴史と自然がおりなすしばらしい文化的景観を形成した。

修験の山として豊前修験道の一大拠点であった求菩提山は「一山五百坊」と称され、豊かな自然を背景にこの地にもたらされた修験道文化は、人々の生活とともに独自の文化をはぐくみ歴史と自然がおりなすしばらしい文化的景観を形成した。 鳥井畑集落周辺を中心として広範囲に良好な棚田が保全されており、岩岳川の豊富な水源による堰上げと沢水を利用した水利が見られる。堰上げは11箇所で見られ、用水路を通り棚田に供給された後、さらに田越によって各水田に行き渡り再び岩岳川に放水される。最も規模の大きな一の渡井堰では水路延長は800mに及び、優れた灌漑施設として機能している。

鳥井畑集落周辺を中心として広範囲に良好な棚田が保全されており、岩岳川の豊富な水源による堰上げと沢水を利用した水利が見られる。堰上げは11箇所で見られ、用水路を通り棚田に供給された後、さらに田越によって各水田に行き渡り再び岩岳川に放水される。最も規模の大きな一の渡井堰では水路延長は800mに及び、優れた灌漑施設として機能している。 伝統的な石積みの棚田はその特徴などから、近世の頃に整備されたと考えられていて、昭和40年代までは山裾の奥深くまで見事な石積みの棚田が耕作されていた。石積みの技術は野面積みと呼ばれるもので、地元での聞き取りでは専門の石工集団が存在したわけではなく、岩岳川の河床礫を利用して地元の器用な人が指導する形で今に伝えられていると言う。修験者が住んだ山中の集落でも屋敷の造成で石垣が随所に構築されており、こうした造作にも麓の人たちが関わっていた。

伝統的な石積みの棚田はその特徴などから、近世の頃に整備されたと考えられていて、昭和40年代までは山裾の奥深くまで見事な石積みの棚田が耕作されていた。石積みの技術は野面積みと呼ばれるもので、地元での聞き取りでは専門の石工集団が存在したわけではなく、岩岳川の河床礫を利用して地元の器用な人が指導する形で今に伝えられていると言う。修験者が住んだ山中の集落でも屋敷の造成で石垣が随所に構築されており、こうした造作にも麓の人たちが関わっていた。

集落としては中世以降、求菩提山を支えてきた鳥井畑集落があり、今も落ち着いた風情を見ることができる。全体としては、戦後の建て替えによる住宅が多いが、詳細な調査により伝統的な様式を抽出することができた。つまり母屋とマヤ(馬屋)をセットにした屋敷構えで、改修により屋根や壁面は建設当初の様式を留めていないものの、その多くは40~50年以上経過している。こうした建造物は産家集落まで含めると48棟を数え、全体の85%にのぼる。

集落としては中世以降、求菩提山を支えてきた鳥井畑集落があり、今も落ち着いた風情を見ることができる。全体としては、戦後の建て替えによる住宅が多いが、詳細な調査により伝統的な様式を抽出することができた。つまり母屋とマヤ(馬屋)をセットにした屋敷構えで、改修により屋根や壁面は建設当初の様式を留めていないものの、その多くは40~50年以上経過している。こうした建造物は産家集落まで含めると48棟を数え、全体の85%にのぼる。 豊前修験道の最大の祭礼である「松会(まつえ)」はその年の豊作を祈願する予祝祭りでありまた、生命の誕生を祈る行事でもある。求菩提山では「幣切り」行事は行われなくなったが、「お田植え祭」は伝承されていて、近年では氏子に代わり地元保存会の手により毎年3月29日に奉納されている。祭が終われば里には本格的な春が訪れ、国指定の天然記念物である「ツクシシャクナゲ」がピンクの花をつける頃、田んぼでは田植えの準備が始まる。4月には田起しからはじめ、その後種まきをして5月には荒掻き、代掻きを経て田植えが行われる。田植えが終わると「さなぼり」で農作業の疲れを癒し、しばらくすると茶摘みが待っている。お茶は修験者がもたらしたこの地方の特産品で、かつては重要な献上品でもあった。8月には先祖供養の盆踊りや観音様祭がおこなわれ、9月にはいるとまもなく収穫の時期を迎える。収穫が終わるとその年の五穀豊穣を神に感謝し、また「ケ」枯れによる生命の再生を祈り神楽の奉納が行われる。こうして求菩提の里は厳しい冬を迎え、雪に閉ざされがちな里は春の訪れを静かに待つ。

豊前修験道の最大の祭礼である「松会(まつえ)」はその年の豊作を祈願する予祝祭りでありまた、生命の誕生を祈る行事でもある。求菩提山では「幣切り」行事は行われなくなったが、「お田植え祭」は伝承されていて、近年では氏子に代わり地元保存会の手により毎年3月29日に奉納されている。祭が終われば里には本格的な春が訪れ、国指定の天然記念物である「ツクシシャクナゲ」がピンクの花をつける頃、田んぼでは田植えの準備が始まる。4月には田起しからはじめ、その後種まきをして5月には荒掻き、代掻きを経て田植えが行われる。田植えが終わると「さなぼり」で農作業の疲れを癒し、しばらくすると茶摘みが待っている。お茶は修験者がもたらしたこの地方の特産品で、かつては重要な献上品でもあった。8月には先祖供養の盆踊りや観音様祭がおこなわれ、9月にはいるとまもなく収穫の時期を迎える。収穫が終わるとその年の五穀豊穣を神に感謝し、また「ケ」枯れによる生命の再生を祈り神楽の奉納が行われる。こうして求菩提の里は厳しい冬を迎え、雪に閉ざされがちな里は春の訪れを静かに待つ。 こうした山麓の村は山にとって大切な労働源であり、また、物資の補給源でもあった。そうした関係は現代に「ヨウゲン」「強力」という呼び名で残っていて、山伏の檀家廻りに同行したと言われる。つまり、行きには薬や茶を持ち、帰りには布施される米などを持ったとされ、宿帳には同行二人と記されている。また、ヨウゲンの中には大工(大工・中工・少工)、石工、屋根葺き(寒田組)等もいて山中の仕事を行っている。ところで、山中は浄刹結界のため牛馬の使用が禁止されていたため、「肩送り」という方法で棕櫚に布を巻き三つ組みにした「かろいこ」と言う縄を使い全てを人力によって行った。

こうした山麓の村は山にとって大切な労働源であり、また、物資の補給源でもあった。そうした関係は現代に「ヨウゲン」「強力」という呼び名で残っていて、山伏の檀家廻りに同行したと言われる。つまり、行きには薬や茶を持ち、帰りには布施される米などを持ったとされ、宿帳には同行二人と記されている。また、ヨウゲンの中には大工(大工・中工・少工)、石工、屋根葺き(寒田組)等もいて山中の仕事を行っている。ところで、山中は浄刹結界のため牛馬の使用が禁止されていたため、「肩送り」という方法で棕櫚に布を巻き三つ組みにした「かろいこ」と言う縄を使い全てを人力によって行った。