高額の医療費がかかったとき

窓口での支払いについて

外来でも、入院でも、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。

限度額は所得区分により異なるため(下図参照)、窓口では「マイナ保険証」、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」

の提示が必要となります。

マイナ保険証を利用している方は※¹一部の方を除き、限度額認定証の申請をしていただく必要はございません。

〈70歳未満〉

ア、イ、ウ、エ→ 限度額認定証 または マイナ保険証

オ→ 限度額適用・標準負担額減額認定証 または マイナ保険証(提示することで入院時の食事代が減額されます。)

〈70歳以上〉

現役並みⅠ、現役並みⅡ → 限度額認定証 または マイナ保険証

低所得Ⅱ、低所得Ⅰ → 限度額適用・標準負担額減額認定証(提示することで入院時の食事代が減額されます。)

※現役並みⅢと一般の方は、認定証の提示が不要です。資格確認書等を提示するだけでお支払いが自己負担限度額までとなります。

※¹「区分オ」または「低所得Ⅱ」の方は90日以上の入院があった場合、申請が必要となります。

※保険税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。

【持ってきていただくもの】

・資格確認書またはマイナンバーカード等の本人確認証

を持って医療保険係(⑤番窓口)へ申請してください。

申請月の1日からの適用となりますのでご注意ください。

長期入院該当の申請については申請の翌月の1日からの適用となります。(8月1日の更新については当月からの適用)

自己負担限度額と高額療養費について

同じ診療月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

該当の方には、受診月から2~3ヵ月後にお手紙を送付しております。

【持ってきていただくもの】

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・振込先口座(振込先の口座は原則、世帯主名義のものとなります。世帯主名義以外の口座へ振込みを希望される場合は、委任欄の記入が必要です。)

・領収証

を持って医療保険係(⑤番窓口)へ申請してください。申請期限は受診月の翌月から2年間です。

※年間上限を超えた場合は豊前市からお知らせを送付いたしますので申請ください。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

|

区分 |

所得要件 |

3回目まで |

4回目以降 |

|

ア |

基礎控除後の所得 |

252,600円 |

140,100円 |

|

イ |

基礎控除後の所得 |

167,400円 |

93,000円 |

|

ウ |

基礎控除後の所得 |

80,100円 |

44,400円 |

|

エ |

基礎控除後の所得 |

57,600円 |

44,400円 |

|

オ |

住民税 |

35,400円 |

24,600円 |

4回目以降・・・過去12ヶ月以内に高額医療に該当した月が4回以上になったとき。

平成30年4月1日から県内での住所異動は、 世帯としての継続性が保たれていれば該当回数を通算できるようになりました。

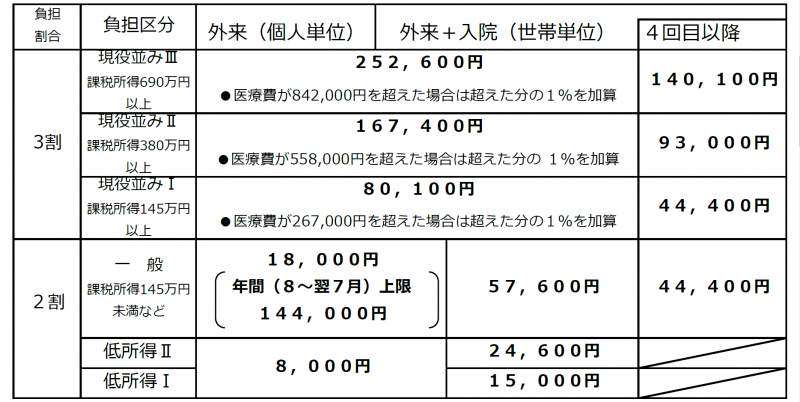

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

低所得Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が非課税の人。(低所得者Ⅰを除く)

低所得Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人。

入院時の食事代について

入院中の1食にかかる食事代のうち一部(食事療養標準負担額)を負担していただきます。

負担区分が区分Ⅱまたは住民税非課税世帯(オ)の方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付された後、

入院日数が過去12ヵ月で90日を超えた場合は再度、申請が必要となります。

また、マイナ保険証を利用している方でも入院日数が過去12ヵ月で90日を超えた場合は申請が必要になります。

※限度額情報の更新時期(毎年8月1日)においても長期入院に該当される方は、年度ごとにお手続きが必要となります。

入院時食事療養標準負担額

| 負担区分 | 一回の食事代 |

|---|---|

|

一般(住民税が課税の世帯) ※指定難病・精神長期入院の方は除かれる場合があります |

510円 |

| 住民税非課税世帯(オ) (注) |

240円 (入院91日目以降は190円) |

| 低所得 Ⅱ (注) | |

| 低所得 Ⅰ (注) | 110円 |

(注)のついた負担区分の方は、「限度額認定証」または「マイナ保険証」を医療機関に提示する必要がございます。

どちらもお持ちでない方はお手続きが必要となります

65歳以上の療養病床に係る食費・居住費

| 負担区分 | 一回の食事代 | 一日の居住費 |

|---|---|---|

| 一般 | 510円 | 370円 |

| 住民税非課税世帯 (注) | 240円 | |

| 低所得 Ⅱ (注) | 240円 | |

| 低所得 Ⅰ (注) | 140円 |

(注)のついた負担区分の方は、手続きが必要ですのでくわしくはお問い合わせください。