東松島市派遣職員からの便り

|

豊前市は「豊前海一粒かき」の種ガキを仕入れている縁で、宮城県東松島市の復興を支援しています。 そのつながりもあって、平成25年4月から豊前市職員1名が東松島市へ復興支援のため派遣されました。 |

| 東松島市ホームページはこちら! |

感謝3月31日、3年間の派遣期間が終了し、豊前市へ戻ってきました。

3年というと、中学生や高校生がそれぞれの学校生活を全うする期間。 そう考えると長いようにも思えますが、実際はあっという間に過ぎ去った3年間でした。

初めて東松島市役所の商工観光課を訪れたとき、不安と緊張で押し潰されそうだったことを覚えています。 しかし、この職場でこれ以上ないぐらい素晴らしいメンバーに囲まれ、支えられながら過ごしてきたことで、いつしかここは自分の居場所となっていました。

いつも相談に乗ってくれたり、仕事のことを話し合ったり、冗談や雑談に花を咲かせたり。 お互いを信頼し、助け合い、コミュニケーションが取り合える。 仕事の能力以上に大切なものを持った方々が集まったこの部署は、間違いなく東松島市役所でも最高と言える環境だったと思います。

さらに、いつもイベントに一緒に出展したり、相談に快く応じてくれたりと、様々な場面で協力してもらった事業者さんや市民のみなさん。 最初は「遠くから派遣で来てるから」という気持ちもあってのことだったのだとは思いますが、福岡から来た私を受け入れ、信頼してくれて、それこそ仕事でもプライベートでもたくさんの時間を共有することができました。

そして、宮城県庁や県内中の市町村、さらにはイベントでお邪魔した県外にも、たくさんの仲間ができたのです。 ここでも何度か紹介した松島湾岸の連携事業「松島“湾”ダーランド」や県の観光キャンペーン、そして石巻圏域など、それぞれの場所で一緒に同じ仕事を重ねていくことで、私は「いつものメンバー」として認識してもらえ、交流を重ねていくことができました。 困ったときや情報収集などで気軽に電話して尋ねたり、休日に一緒に出掛けたり。 単なる仕事だけの付き合いではない、良い意味でフランクな関係がそこにはありました。

もちろん、業務はかなりハードでしたし、数え切れないほどの失敗もあり、正直に言えば体がきついときも多かったかもしれません。 それでも、これだけの「人」と繋がっていたから、前を向いて過ごしてこれたのです。

帰任の日が近付くにつれて、たくさんの送別会も企画して頂きました。 それも今の職場だけでなく、派遣1年目のときの商工観光課のみなさん、市内の農産物直売所のみなさん、いつものように集まっていたお馴染みの事業者や市民のみなさん、行きつけのレストラン、県庁や松島湾岸の市町のみなさん、女川町のみなさん。 まさかこんなにもたくさんの方々から送り出してもらえるとは思ってもおらず、日程の都合から泣く泣く断念となり、また私が東松島に行くときまで延期となった会もあったほどでした。

そんなたくさんの送別会で、決まって言って頂いたのが、「また帰っておいで」という言葉。 派遣職員という立場で、これ以上うれしい言葉はないのではないかと思います。

福岡はおろか九州に行ったことがないという人が多く、もちろん豊前市の場所を知る人も、すんなり「ぶぜん」と読める人もほとんどいません。 縁もゆかりもない場所から来た人間にそこまで言ってくれる。 自分はなんて幸せなんだと感じながらも、頂いたものが大きすぎて、どうやって返していけば良いのか、悩む日々が続いていきそうです。

震災から5年が経った東松島市では、新しく造成された高台移転地に真新しい住宅が建ち並び、JRも全線で運行を再開するなど、少しずつ新しい姿を見せつつあります。

しかし、復興への道はまだ半ば。 未だに仮設住宅での生活を余儀なくされている方々も多くいらっしゃいますし、あちらこちらで行われている復旧工事のため、市内の道はダンプカーで溢れています。

これら施設の多くはいずれ整備が終わり、日常を取り戻す日も遠くはないでしょう。 しかし、5年経っても、何年経っても、人々の心に深く刻まれた傷は完全には癒えないのかもしれません。

それでも、現実と向き合い、必死に未来を見つめる姿をたくさん見てきました。 この人たちがいる限り、東松島は、宮城は、東北は必ず復興するはずです。

私にとって、名実ともに「第二のふるさと」になった東松島。 豊前には戻りましたが、これからも永い付き合いをして、その復興を応援していきたいと思います。

4月からは新たに別の職員が、同じ東松島市役所商工観光課に派遣されていますので、その活躍にぜひご期待下さい。

3年間に渡って気まぐれで書いてきたこの便りも、今回が最後となります。 毎回長々とまとまりのない文章でしたが、「いつも読んでるよ!」という言葉を何度も頂き、自分の想いや宮城・東松島の様子が少なからずとも伝わっているという事実が、大きな励みになっていました。

これまで何度も拙い便りにお付き合い頂き、ありがとうございました。 宮城へ関心をお持ちの方、旅行を計画したいという方がいらっしゃれば、ぜひ私までご相談下さい!

そして宮城のみなさん、本当にありがとうございました! でも、これからも末永くよろしくお願いします!

おながわ復興まちびらき2015冬12月23日、女川町で「おながわ復興まちびらき2015冬」が始まりました。

3月に行われた女川まちびらきの第2弾にあたるもので、前回は女川駅の開業がメインでしたが、今回は駅前に広がる商業施設「シーパルピア女川」のオープンがメイン。 駅がオープンしてしばらくは、周辺一帯は工事だらけといった様子でしたが、今回ついに「街」が現れたのです。

震災により街の中心部が壊滅した女川町。 商店を営んでいた方々は主に高台に設けられた仮設商店街「きぼうの鐘商店街」に店舗を構え、営業を行ってきました。

新たに出来た「シーパルピア女川」は、そんな皆さんが街の中心に戻ってくるという、「賑わい」を取り戻すためには必要不可欠な役割を負っているのです。

イベント当日に会場に行ってみると、女川駅からまっすぐ海に向かって伸びるプロムナードに沿って、スタイリッシュなお店が並んでいました。 まだまだ準備中の店舗もあるものの、カフェやバーに雑貨店、楽器店などから、スーパーに床屋まで。 まるでどこかのリゾート地やアウトレットにでも来たかのような街並みですが、地域のみなさんにとって欠かすことのできない店舗がたくさん入っています。

イベント初日、そして新商店街の開業初日とあって、会場は多くの報道陣や見物客でごった返していました。 そして午後12時30分、2人の小学生が「100年後も元気な町であり続けられるよう、私たちが意志を継いでいきます」と決意を述べた後、「さあ、スタートです」と鐘を3回鳴らしました。 それを合図に、ずらりと並んだ来賓によるテープカットが行われ、会場は拍手で包まれました。

そんな中、式典が行われていた「まちなか交流館」の玄関前には、高級スポーツカーのランボルギーニがひときわ大きな存在感を示していました。 この数日前、隣の石巻市の段ボール加工会社が段ボールで本物そっくりの「ダンボルギーニ」を製作したところ、たちまち話題に。 「地方でもこんなおもしろいことをやっている、こんな技術がある」と、若者が離れていく地元を盛り上げるために作ったその想いに共感して、なんと東京のランボルギーニのディーラーが実車を女川まで運んできたのです。 「まちびらきに華を添えられれば」というディーラーの粋な計らいで、車の周りは終始人だかり。 もちろん、ダンボルギーニが置かれた店舗も、入りきれないぐらいの人でごった返していました。

イベントはその後も、地元アーティストのライブや、オリンピック選手らのトークショーなどと続き、夕暮れまで賑わっていました。

今回、私がまず目を奪われたのが、商店街の街灯に付けられた2枚の旗でした。 1枚には「あたらしいスタートが世界一生まれる町へ」、もう1枚には「START!ONAGAWA」と記されています。 鐘を鳴らした小学生たちの言葉、そして「町民も外から来た人も、たくさんのスタートが生まれる町にしたい」という町長の言葉にもあるように、街を元に戻すのではなく、新しい街を作っていく。女川に住む人も、外から来た人も、外から支援をする人も、女川に関わる全ての人が力を合わせ、挑戦し、持続的に発展していく街を目指す。

他の被災地でも、そういった考えを持つところは多いとは思います。 でも、女川町ほど強く、明確に意思を表している街は、私が知る限りではありません。

駅、そして商店街が無事にオープンしたとはいえ、まだまだ周辺は造成工事の真っ最中。 東松島市と同じく、大きなダンプがひっきりなしに走っています。

それでも、「ここがスタートだ」と明るく前を向き、意気込む女川のみなさん。 何人も知り合いがいる観光協会では、「最初はもの珍しさに人が来る。その人たちに何度も足を運んでもらわないと」と、危機感の中にも決意を持っている様子でした。

私が知る女川の人は、みなさん前を見据えて地に足を付けて進む人たちばかり。 高台の病院の壁には、ある中学生が書いた詩が街を見下ろすかのように掲げられています。

「女川は流されたのではない。新しい女川に生まれ変わるんだ。」

その言葉とおり、新しい女川が姿を見せ始めています。 ふるさと割全国の都道府県などが次々と発表し、そのお得さから即完売が相次いだ、ふるさと割旅行券。 地方創生交付金事業を活用したもので、そのほかにも実に様々な商品が登場しています。

東松島市でも、モニターツアー商品や嵯峨渓遊覧船の割引乗船券が販売されており、まずまずの反響を頂いています。

そんな東松島のふるさと割シリーズに、今月新たな商品が登場。 市内の奥松島地区にある民宿などにお得に泊まれる、特別な宿泊プランが始まりました。

しかも、ただ安いだけではありません。 夕食には東松島を代表する冬の味覚、「牡蠣」を使った料理が4品以上登場。 景勝地・奥松島のお宿で、地元の味を存分に楽しむことができるのです。

震災前、奥松島地区では実に40軒近い宿泊施設が営業しており、海水浴や釣りなどのレジャー客で賑わっていました。 しかし、震災によりそのほとんどが被災。 現在はわずか9軒にまで減ってしまったのです。

その中にはホテルや旅館といった名前のところもありますが、実質的にはすべて民宿。 漁師と兼業というところが多く、どこも獲れたての魚介類を使った料理が自慢です。

そして、もうひとつの魅力がその温かさにあります。

お宿に行くと、迎えてくれるのは気取らない等身大のおもてなしの「おいちゃん」や「おばちゃん」たち。 方言交じりの言葉で接するその雰囲気は、まるで親戚の家に遊びに来たかのようです。 どのお宿にも固定ファンがいて、リピーター率が高いこともこの魅力の高さを物語っていると言って良いでしょう。

実際、私も何度となくおじゃましていますが、どこに行っても「上がっていって」と言ってもらい、いろんな話に花が咲いては、ついつい長居。 どのお宿さんにも仲良くしてもらっているので、知り合いを案内するときはどこを紹介したら良いものか、その度に悩んでしまいます。

そんな奥松島のお宿が持つ魅力をたくさんの人に味わってもらうべく、作られたのが今回の宿泊プラン。 検討段階では各お宿をまわって意見を聞き、その内容を固めていきました。

意見を聞く段階から「早く始めてくれ」という声がある一方、「ウチは参加しなくていいわ」という声もあり、最終的に参加したお宿は6軒となりました。 制度自体に否定的な意見も頂き、やはり考え方や事情はそれぞれで違うのだと痛感。

それでも「いつ福岡に戻るんだ、もう何年か居ればいい」とぶっきらぼうながらも優しい言葉をかけてくれたりと、その温かさも改めて感じたのでした。

そんなこんなで宿泊プランがスタートして、間もなく1か月。 始めた時期はお宿それぞれでバラバラではあるものの、早めに始めたお宿からは「なかなか好評だよ」と中間報告を頂きました。

今回の取り組みは国の制度があってこそのものではありますが、大きな目的はこれを機に奥松島に来てほしい、そしてお宿や牡蠣の本当の魅力を知ってほしいということ。 さらに期待していることは、国の制度が無くなったとしてもこうした取り組みを続けて、この地域を盛り上げていってほしいということです。

日本三景・松島の一角にありながら、あまり知られていない奥松島。 松島とは好対照なこの地には、「もっと脚光を浴びても良いのに」と思えるものがたくさんあるのです。

大きな期待を込めたふるさと割の宿泊プランは2月末まで。 その時、成功だったと言えるかどうか、今から気が気でなりません。 もちろん、成功させるためにどんどんPRもしていかなくては!

みなさんもぜひ、これを機に東松島にお越しください!

チリ地震

9月17日の朝、南米のチリ中部沖でマグニチュード8.3の大きな地震が発生しました。

気象庁より、日本の太平洋沿岸部にも津波が到達する見込みであることが伝えられ、東松島市では職員に警戒配備が発令されました。

そして、午前3時に津波注意報が発表されると、東松島市では沿岸部に対して避難勧告を発令。最大1mと予想される津波に備え、市内の各家庭に備え付けられている防災無線機から、避難を促す放送が流れました。

東北の太平洋沿岸部は、先の震災で地盤沈下したままの箇所も多く、1mの津波は浸水等以上の被害を引き起こす可能性を充分に秘めています。

結果として、到達した津波は0.3m。 岩手県の久慈市では0.8mが観測されましたが、各地とも大きな被害もなく、まずは一安心といったところでしょうか。

しかし、震源となったチリでは最大4.8mの津波が押し寄せ、およそ100万人が避難、そして12名の方が犠牲になったそうです。 チリ沖はマグニチュード8以上の地震が多発する地域で、これまでにも多くの巨大地震により津波が発生してきました。

特に大きかったのが、1960年5月22日に発生した地震で、現在のマグニチュードで表すと9.5というもの。 東日本大震災がマグニチュード9.0だったことを考えると、その規模がよく分かるかと思います。

その巨大地震で発生した津波も大きく、約1日後には三陸沿岸を中心に最大6.1mもの津波が押し寄せ、死者行方不明者142名という大惨事を引き起こしました。

そのため、三陸沿岸部ではチリ地震津波に関する碑や教えが多く残っており、東日本大震災でも「チリ津波が来たのがあそこまでだから」と、避難しなかった人が多かったと聞きます。

東松島市の2つお隣にある南三陸町も、当時大きな被害を受けた場所のひとつです。

震災から3ヶ月後にこの町を訪れた際、チリ地震津波の浸水高を伝える看板を目にしました。 海面から2.4mの高さの津波が来たことを表していたその看板は、震災により襲来した、それをはるかに凌ぐ高さの津波によって、無残にも折れ曲げられていました。

南三陸町(当時は志津川町)ではチリ地震津波の記憶を語り継ごうと、長年にわたってチリとの交流を続けており、町内にはチリのシンボルとも言えるモアイ像も設置されていたとのこと。

しかし、東日本大震災で桁外れの大津波に襲われた南三陸町。 町全体が壊滅的な被害を受け、モアイ像も流失してしまいました。

その惨状を知ったチリの人々が、新たなモアイ像を贈ることを提案。 モアイの本家、イースター島の長老会の協力を得て、イースター島の石を使ったモアイ像が製作されました。

イースター島の石を使ったモアイ像が島外に出たのは、史上初めてのこととか。 さらにはるばる17,000kmの旅を経て南三陸町に到着すると、最後に精霊を込めるとの想いから、眼が取り付けられました。 眼があるモアイ像は世界に2体しかないとのことで、まさに異例づくしの贈呈となったのです。

今、南三陸町内は東松島市と同じく復興工事の真っただ中。 大型ダンプが頻繁に行き交い、町職員が最期まで避難放送を続けたことで知られる防災対策庁舎の骨組みやプレハブの店舗など、復興途中であることが誰の目にも明らかな様子です。

しかし、私が知る南三陸町の方々は、誰もがひたすら前を向いています。 町の一体感は、宮城県の中でもトップクラス。 そしてよく耳にするのが、「たくさん助けてもらった」、「がんばらないと」といった言葉たち。

世界中と繋がる確かな「絆」が、間違いなくこの町の人々を勇気づけたのだと思います。

11月からは町内にある多くの店舗で「キラキラいくら丼」がスタート。 南三陸の旬を楽しむために、また全国から多くの人が集まることでしょう。

被災地体験学習

8月26日から28日にかけて、豊前市の18人の中学生たちが東松島市を訪れました。

その目的は「被災地体験学習」。東日本大震災で大きな被害を受けたその現地に行って、自然災害の怖さや復興に向けて歩む人々の力強さ、そして絆の大切さを学ぶというものです。

私にとっても、豊前の子供たちへ東北の今を伝えられればと思っていたので、今回の体験学習の案を聞いたときは、とてもうれしく思いました。

その反面、本当に応募があるのか、少し不安も感じていました。

ところが、蓋を開けてみると予定の5倍以上の応募があったとのこと。 何とか全員を、と検討もされたようですが、東松島市にある施設で100人を超える団体を受け入れることは、現実的には不可能だったと思います。 今回はやむなく中学生だけとなってしまいましたが、これだけの子供たちが「被災地」に躊躇することなく手を挙げてくれたことに、ただただ感激でした。

それだけに、こちらでの行程の組み立てには力が入りました。 ここは見て欲しい、せっかくだからこの地区に泊まってほしい、といった私自身の気持ちと、豊前市の意向などを調整。 飛行機の関係で羽田空港経由となり、実質的に行動できるのが2日目のみだったため、ちょっと詰め込み気味の内容にはなりましたが、なんとか行程も決まりました。

そして1日目の夕方、長旅を経ていよいよ子供たちが東松島の民宿に到着しました。 夕食には私も参加し、みんなで民宿自慢の海鮮料理を堪能。 中には保育園のころから知っている子もいましたが、5歳だった子がもう中学2年生に。 大きくなったなぁという感慨と、自分自身が年齢を重ねたことに複雑な思いを持ちました・・・。

翌日、あいにくの雨ではあったものの、朝8時からいよいよ現地の体験学習がスタートしました。

海の目の前で、資料館のシアターで、被災した小学校跡で。 写真や映像、そしてその場の光景をその目で見ながら、震災を体験した人々から直接話を聞く。 現地に来たからこそ分かる、テレビや本では伝わらないものを感じながら、熱心にメモを取っていました。

この日を迎えるまで、中学生だから少しやんちゃな子もいるのかなという先入観を持っていましたが、真剣なまなざしで見つめ、ノートに書き記すその姿に頼もしさすら感じました。 お昼前に立ち寄った特産品販売店でも、焼き海苔や佃煮など、中学生は買わないだろうと思っていたものが次々とお土産に。 これには販売店のスタッフさんもびっくりしたようで、子供たちが東松島の特産品を求めてくれたことに感激していた様子でした。

お昼には東松島名物のりうどんを食べ、午後は豊前海一粒かきの稚貝を供給する市内の漁協や、日本唯一の設備を持つ教育施設、そしてガイドさんによる被災地車窓案内まで、最後までみっちりと学習を行いました。

さすがに最後は疲れた様子もありましたが、しっかりと話を聞いた子供たち。 移動中の道路沿いには、市内でも僅かに残る壊れたままの家や潰れた車などがあり、震災の爪跡をしっかりと感じたようです。

2日目の夕食では慣れてきたのか、私に「豊前生まれなんですか?」という質問も。 東松島と書いたシャツを着て、道案内して、行く先々の人と知り合いで、でも言葉は豊前。 なにやら不思議な生き物とでも思われたのでしょうか。

それからも色んな雑談をして、普段関わることのない中学生との交流を楽しみました。 落ち着いている子、無邪気な子とたくさんの個性が集まっていて、とにかくかわいらしいなと感じながら、現地アテンドの役目を終えたのでした。

今回、子供たちの姿以外にうれしかったのが、訪問先の人々の気持ちでした。 ほとんどが私の顔見知りで、みなさん快く受け入れてくれたほか、ところどころサービスも頂きました。

そんな気持ちを頂いていたからこそ、子供たちの真剣な姿がよりうれしかったのです。

こうして現地に来たことで、子供たちは様々な思いを持ったはずです。 ここで感じたことが将来にどう活きるのか、今はまだ分りませんが、間違いなくプラスになると思います。

豊前市の次世代に希望が持てる、そんな取り組みになりました。

地引網体験7月20日、東松島市の野蒜海岸で地引網体験イベントが開催されました。

震災後、人々と海との間にできてしまった「壁」を取り除き、市内の大事な地域資源を再認識したい。 そして、子供たちに海の楽しさを伝えたい。 そんな想いから立ち上がった実行委員会には、ビーチハウスの組合や漁師さんなど、業種の垣根を超えてたくさんの有志の方々が名を連ねました。

会場となった野蒜海岸は、宮城県内でも有数の海水浴場として知られた場所。 2km以上にもわたる砂浜と、それに沿うように連なる松原が、文字通り「白砂青松」の美しい景観を生み出しており、震災前の夏は実に4万人を超える海水浴客が訪れていました。

しかし、東日本大震災では最大10mを超える津波が押し寄せ、松原は消失。 その後ろに広がっていた市街地も壊滅的な被害を受けました。

野蒜海岸の堤防は、目の前を走る県道とともにかさ上げされることになり、折しも集団移転地の造成のために削られた山から大量の土砂が運びこまれました。

海水浴場としての再開の目途が立たない野蒜海岸は、その賑わいを失っていたのです。

そんな中で開催された地引網体験イベント。 計画を聞くだけでワクワクする気持ちがあった反面、子供たちが海に来れるだろうか、という心配もありました。

曇り空で迎えたイベント当日。 野蒜海岸に行くと、そこには溢れんばかりの車が停まっていました。 そして堤防を登ると、砂浜にはたくさんの人の姿が! イベント開催を聞きつけて、市内外から本当に多くの家族連れが集まってきたのです。

波打ち際で大はしゃぎの子供たち、それを見守る保護者の方々、そしてスタッフのみなさんもみんなが笑顔。 私にとっても多くの知り合いがスタッフだったので、そんな姿を見るだけで嬉しくなりました。

途中小雨がぱらつきながらも、1回目の地引網がスタート。 子供たちが中心となって、どんどん網が引き上げられていきます。

左右の引っ張り具合を調整しながら網が全て引き上がると、その中にはたくさんの魚やカニの姿。 夢中で網を引いていた子供たちが一斉に集まり、歓声が上がりました。

その魚たちが特設プールに移されると、子供たちはその姿に興味深々。 お父さんたちは魚の種類を子供たちに教え、「煮たら美味しいんだ」と少々具体的な話も。

驚いたのが、多くの子供たちが怖がることなく魚に触れていたこと。 フグやカニを握ったりして、見ているこちらの方がハラハラしましたが、さすがは海の街に住む子達。 魚ぐらいどうってことないようです。

その後、2回目の地引網が行われ、急遽リクエストに応えて3回目が行われることになったのですが・・・。

3回目の網に集まったのはほぼ大人。 子供たちは2回ですっかり満足してしまったようでした。 圧倒的に少ない人数で引っ張る網は何とも重く、お互い励まし合いながら、何とか3回目の網を引き上げたのでした。

イベントでは、砂浜で掛け声を出して参加者をまとめる方、完全に海に浸かりながら網をセッティングする方、そしてずっと船の上で網の調整をする方々など、とても多くのスタッフのみなさんが活躍されました。

冒頭に話した想いひとつに立ち上がり、準備を重ねてきたみなさん。 何度も砂浜の清掃を行い、関係先との調整を重ね、この日も早朝からセッティングを行ったそうです。

しかし、子供たちの歓声や笑顔を見ると、きっと苦労が報われたのではないでしょうか。

そこにいたすべての人の笑顔が溢れた野蒜海岸。 いま思い出しても微笑んでしまう、最高のイベントでした。

駅長おすすめの小さな旅6月10日、「駅長おすすめの小さな旅」と題して、東松島市内を歩くイベントを開催しました。 これは、地域の駅と観光協会などが主になって企画されるJR東日本の旅行商品。 基本的に参加費は無料で、最寄駅から歩いてその地区の名所などを駅長さんと一緒に巡ります。 かなりの人気商品のようで、あちらこちらの旅に毎週のように参加するという人も多いそうです。 今回、私たち東松島市観光物産協会が企画したのは、「基地の街・東松島を歩く ~航空自衛隊松島基地見学~」。 あのブルーインパルス(以下ブルー)が所属する松島基地の見学をメインにした、東松島ならではのコースをお届けすることにしました。 すると、受付開始から数日で定員の20名がいっぱいになるという盛況ぶり。 4月に開催した桜ウォーキングは約1ヶ月ほどで何とか19名集まったことを考えると、驚異的な人気です。 しかし、ブルーはイベントなどで出かけることも多く、さらに本拠地とはいえ毎日訓練が行われるわけでもありません。 今回の小さな旅開催にあたっても、企画段階ではこの日にブルーがいるかどうかすら分からず、さらに開催直前に発表されたスケジュールでは、ちょうど小さな旅の解散時間ごろから訓練が始まるとのことでした。 それでも、格納庫にいる姿を見るだけでもカッコいいもの。 きっと満足頂けるだろうと思いながら、開催日を迎えました。 集合場所はJR矢本駅前。5月30日に全線運行再開したばかりの仙石線に乗って、続々と参加者のみなさんが集まってきました。 いつも気さくな駅長さんの挨拶が終わると、いよいよ出発。 商店街を歩きながら、みなさんの会話も徐々に弾んでいきます。

やはりみなさんのお目当てはブルー。 驚いたのは、ほとんどのみなさんが松島基地のホームページで訓練予定を把握していたこと。 さすが20人枠にいち早く申し込まれた方々だと、スタッフ一同その情熱に圧倒されました。 30分ほどで松島基地に着くと、滑走路にはすでにブルーが一列に並んでいました。 午後の訓練なのに朝から並ぶんだね、と話していると、基地の隊員さんから思わぬ一言が。

「これから海上飛行訓練があるので、観覧席から離陸シーンをご覧いただきます。」 なんと!一般発表されない海上の飛行訓練がバッチリのタイミングで行われたのです! 思わぬサプライズに、参加者のみなさんはもちろん、スタッフの私たちも大騒ぎ。 全員ハイテンションとなって、観覧席へと向かいました。

ずらりと並ぶ6機の機体。 整備士さんたちの機体チェックが進む中、いよいよパイロットが姿を現しました。 乗り込む前のやり取りを見るだけでもカッコよく、小さな旅一同は全員柵に張り付いて見入っていました。 離陸前のチェックが全て完了すると、ついにブルーが始動。 私たちに手を振りながら過ぎ去るパイロットの姿に、気分は最高潮に達しました。 そして無事に離陸したブルー。普段の海上訓練はそのまま海に向かって飛んでいくのですが、今日は私たちのために基地上空で旋回してスモークを吐いてから海へと向かってくれました。

その後訪れた売店コーナーで、ブルーグッズが飛ぶように売れたことは言うまでもありません。 私たちが同じくレジに並んだことも言うまでもありません。

大興奮の基地見学が終わると商店街へと戻り、昼食に東松島名物「のりうどん」を頂きました。 ブルーを見て、のりうどんに舌鼓を打って、満足満足のみなさん。 しかし、せっかく解散時間ごろにブルーの訓練が始まるなら、とスタッフで話し合い、急遽予定を追加。 視界の開けた場所に移動して、市街地上空訓練を見ることにしました。 予定時間オーバーなので任意の参加ではありましたが、ほぼ全員が延長戦を希望。 航空祭さながらの見事なアクロバット飛行の数々に、大きな歓声が何度も上がりました。 最後は「ありがとう!」という声をたくさん頂きながら、スペシャルな小さな旅は無事に終了。 帰りの電車に乗り込むときまでも笑顔だったみなさんの姿が、とても心に残りました。 次回以降のハードルがかなり上がった気もしますが、ここまで喜んでもらえたことに、充実感と手ごたえを感じた一日となりました。

仙石線東日本大震災で線路や駅が被災し、一部区間でバスによる代行運転が行われてきたJR仙石線が、いよいよ今月30日より全線で運行を再開します。

JR仙石線は仙台市と石巻市を結ぶ路線で、多賀城市、塩竈市、利府町、松島町、東松島市を経由する、沿岸部住民にとってとても重要な足なのです。

東日本大震災では最大10mを超える津波が押し寄せ、東松島市内の3つの駅が飲み込まれました。 線路は枕木ごと剥ぎ取られ、電線も倒壊。 電車さえも流されて大破するなど、その被害はとても甚大なものでした。

線路を失った仙石線を補完したのが、代行バス。 松島町の松島海岸駅から東松島市の矢本駅の間を2台が連なって走り、地域の足として奮闘してきました。

そして、比較的被害の少なかった東松島市の陸前小野駅から石巻市にある終点・石巻駅の間は、電車に代わってディーゼルカーが走り、仙石線の運行を支えてきました。

とはいえ、石巻方面から仙石線で仙台を目指すと、矢本駅と松島海岸駅で2回の乗り換えをしなければなりません。 それぞれの駅では急ぎ足で乗り換える人々の姿を何度も目にしました。

もちろん、バスなので道路に渋滞が起きると大変です。 特に松島海岸駅は日本三景・松島のど真ん中にあるので、観光シーズンは大渋滞。 乗り継ぎがうまくいかないことも多かったはずです。

私の知り合いにもお子さんが仙石線で通学している方が何人かいて、ダイヤが乱れたときは松島海岸駅まで車で送り迎えをしたりと、とても大変そうでした。

そんな状況が4年続いた中での運行再開。 地域の方々にとって、待ちに待った復活です。

その仙石線、運行再開にあたっては一部でルートの変更が行われました。 線路が走っていた野蒜地区と東名地区は、鉄道だけでなく地区全体が壊滅的な被害を受けたため、高台を造成しての集団移転が進められており、それに合わせて線路と駅も高台に移動したのです。

先日、その新しい線路と駅を見に行ってきました。

当然真新しい設備ばかりで、いよいよ開業、といった雰囲気が伝わってきます。

しかし、駅前や線路周辺に広がる光景は、あちらこちらで工事車両がせっせと働く一面の工事現場。

鉄道は再開しますが、工事現場の中を走るような状況なのです。

この地域に家が建ち始めるのは、早い場所で来年の7月以降、最後の場所だと再来年の1月以降と、もう少し時間がかかります。

ここに家を建てる予定の知り合いの方々は、「まだ1年以上先なんだなぁ」と時おり憂いながらも、「でもここまで待ってきたんだからね」と、前を向きなおしています。

その高台より一足先に日常を取り戻す仙石線。 あと1週間程度に迫ったその日に向けて、電車の試運転が繰り返されています。

代走を務めてきたバスやディーゼルカーもいよいよ見納め。

陸前小野駅で電車とディーゼルカーが並んだ姿に、復興への一歩を感じました。

女川まちびらき

3月21日、女川町が「まちびらき」を果たしました。

最大で15m近い津波が押し寄せ、実に9割近くの家屋が被害を受けた女川町。 中心部のほとんどの建物が姿を消し、「壊滅的」とも言われた被災状況でした。

街なかにあったJR仙石線の終点・女川駅も無くなり、代行バスによる運行が続いていました。

その女川駅が、温泉施設を兼ね備えた新たな姿で復活。 開業日となった3月21日を、女川の新たな出発の日と位置付けて「まちびらき」を宣言したのです。

駅前で行われたセレモニーでは、詰めかけたたくさんの町民の方々を前に町長さんがご挨拶。 時おり言葉に詰まりそうにながらのスピーチに、ここまでの険しい道のりや、復興への強い想いを感じました。

駅の周辺は復興工事の真っ最中で、今はまだ更地のなかに駅が建ったというような印象です。 しかし、鉄道が繋がるということは、街の玄関口ができるということ。 「ここから新しい女川町が始まるんだ」と人々が感じるには、充分すぎるほどのシンボルが誕生したのです。

セレモニー後には「津波伝承・女川復幸男」が開催されました。 兵庫県の西宮神社でお馴染みの福男選びにならい、坂道を一斉に駆け上がり復幸男を決めるこのイベント。 「津波が来たら高台に逃げろ」を伝承するために始められ、今年で3回目となるそうです。

ちなみに当日参加もOKだったので、私も参加してみました。

スタート地点に集まった参加者のみなさんは、知り合い同士で和気あいあいとした方たちから、フルマラソンを走るかのようなスタイルで黙々とウォーミングアップをする人まで様々。 普通の私服で立った私は少し浮いていたような気もしましたが、念のため優勝賞品の持ち帰り方法などを頭の中で考えていました。

そして震災当日に女川へ津波が襲来した午後3時32分、「逃げろー!」の合図で一斉にスタート。

最初は順調に走りましたが、先頭集団は異次元の速さ。 中盤まで走った時点で足が思うように動かなくなり、最後は50~60番ぐらいでゴールしました。

やはり、普段全く運動していない身で400mの坂道を走り切ることは無謀だったようです・・・。

そして翌日には、「女川復幸祭」が開催。 新生・女川駅の周りには女川町、石巻市、東松島市の事業者さんの屋台が建ち並び、特産のサンマの振舞いも行われました。

そして、なんといってもメインは、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のコンサート。

国民的アイドルである彼女たちですが、これまで何度も女川町に足を運んでいるのです。

きっかけは、高校生たちがパーソナリティーを務める女川さいがいFM。 このラジオを取り上げたテレビや新聞を見て、被災地で自分たちと同世代の人たちがこうした活動を行っていることに関心を持ったももクロのメンバーが、女川町の力になりたいと申し出たそうです。

女川復興祭の会場は、カラフルな衣装を着た大勢のファンで大賑わい。 東松島ブースは全員ももクロの知識が薄かったのですが、優しいファンのみなさんから教えを請い、メンバーの名前が言えるようにまで進化しました。

ファンの人たちからは、「明日このあたりを観光する」「東松島にも行ってみるよ!」といった声を何度も聞きました。 ただライブを見に来ただけではなく、なぜももクロが女川で活動しているのかをしっかりと理解している方々なんだと感じました。

「ももクロのおかげで女川に来ることができた、被災地の今を知ることが出来た。」

昨年9月のGLAYイベントでもお伝えしましたが、圧倒的な求心力を持つ人がこうした活動を今でも続けてくれる意味、その効果を改めて感じた日となりました。

4年

3月11日、東日本大震災から4年が経過しました。

今年も東松島市では合同慰霊祭が行われ、遺族の方々をはじめ多くの人が参列しました。

昨年と同じく、今年も小雪が舞った「震災の日」。 あの日は前日が燃えるような夕焼け、津波の後に雪が降り、夜は満天の星空だったそうです。

今年も政府主催の合同慰霊祭の中継が会場で流され、天皇陛下のお言葉の後に東松島市の慰霊祭が開式されました。

市長や議長による挨拶の後、祭壇の前に立ったのはご遺族代表の方。 その方によるスピーチの中で、「4年経っても、私たちの心は止まったまま」という言葉がとても印象に残りました。

4年を過ぎた街の様子は、ダンプがひっきりなしに走り、沿岸部には土が盛られ、仮設住宅の解体も始まった、といったところ。 まさに「復興」に向けて突き進んでいるような様相です。

しかし、大切な存在を突然亡くした方々の傷は、4年では到底癒えるものではないのだと改めて感じました。

それでも、私がお世話になっている方々はいつも明るく気さくに接して下さる方ばかり。 仕事の話からくだらない話にまで付き合ってくれて、さらに体調を気遣ってくれるのです。

そんな暖かい場所だからこそ、たくさんの人にここの良さを伝えたい、来てもらいたいと思いながら、気付けば2年が過ぎようとしています。

東松島市役所のみなさん、宮城県庁や松島町をはじめとする自治体の観光担当のみなさん、市内の事業者のみなさん、市民のみなさん。 「もちろん来年も残るんでしょ」という声をたくさんの方々から頂き、本当に幸せ者だと思います。

どうやったら返せるのか、悩んでしまうほどの恩を頂きっぱなしのまま、いよいよ3年目を迎えることとなりました。

今年は、より多くの豊前市の方が東松島に足を運んでもらえないかと考えています。 もちろん簡単に行ける距離ではないので、豊前市にいながら東松島のことを知る機会も増やしていけたらと思います。

景色や食べ物など、良いところを挙げればキリがないですが、何よりみんなの笑顔が咲いている街。 東松島市は、宮城県は前を向いて走っています!

えんずのわり一昨年7月、宮城県内で3番目の海水浴場再開を果たした、東松島市の宮戸地区・月浜。 震災で集落全体が壊滅的な被害を受けながらも、民宿や海水浴場の再開などでひたすら前を向いて進んでおり、私にとっても馴染みの深い場所です。

そんな月浜には、古くから伝承されている「えんずのわり」という鳥追い行事があります。 「えんずのわり」とは「意地の悪い」がなまった言葉で、意地の悪い鳥(害鳥)を追い払い、1年間の無病息災と豊漁豊作を祈願する、小正月の鳥追い行事です。

参加するのは集落内に住む小学校2年生から中学校3年生までの男の子で、1月11日から16日まで神社にある岩屋に寝泊まりして臨むというもの。 現在では寝泊まりの場は集会所に移っていますが、食事は今でも岩屋の中。

使用する薪集めや境内のお清めなど、10月から始まる準備も子供たちで行っています。

そしてメインは14日に行われる「本番」と呼ばれる集落まわり。 子供たちが各家をまわり、唱え言を口ずさみながら無病息災を祈るのです。

昨年見逃した私は、今回初めてこの本番を見に行きました。

1月にしては暖かいほうだった14日の夜、といっても4℃ぐらいですが、月浜の神社にはには多くの見物客が訪れ、岩屋の中で子供たちがロウソクに火を灯していました。 このロウソクも住民の方々から寄進されたもので、岩屋の中をぐるりと一周できるほどの数がありました。

そして午後7時、松の木から作った棒を持った子供たちが岩屋から出てくると、いよいよ本番がスタート。 まずは神社前に整列し、「せーの」の掛け声とともに唱え言が口ずさまれます。 「口ずさむ」というより「歌う」といった感じで、松の棒を地面に何度も突きながら、リズムを取っているようにも見えます。

神社が終わると、次は集落の家々へ。 どの家も縁側で正座をして待っており、さらに子供たちへのご祝儀を用意していました。

各家々では歌うような唱え言が終わると、その家の家族構成や仕事に応じた唱え言が付け加えられていました。

例えば、小さな子供がいる家では「お子さんすくすく育つように」。 お年寄りがいる家では「じいちゃん、ばあちゃん、達者で長生きするように」。 そして海苔漁を営む家では「海苔大漁するように」といった具合です。

その他にもリクエストがあれば応じてもらえるようで、家によってはいくつも追加注文があり、子供たちも唱えることに一生懸命。 そんな様子を見て、周りからは笑い声がこぼれていました。

この月浜は津波で多くの家屋が流失し、ほとんどの人が仮設住宅での暮らしを余儀なくされていました。 しかし、昨年6月に月浜の高台移転地造成が完了。次々と新居の建設が始まり、すでに多くの真新しい家が建ち並んでいます。

今年は、そんな新居をまわる最初のえんずのわり。 新居の縁側で正座をして、子供たちの唱え言をにこやかに見守る住民の方々の姿がとても印象的でした。

しかし、まだ全ての家が建ったわけではありません。 依然として仮設住宅は残っており、今回も子供たちは新居をまわり終わると、次は仮設住宅をまわり始めました。

東松島市の高台移転地はこの月浜のように完成したところもありますが、全ての造成が終わるのは平成28年度末の予定。 仮設住宅が姿を消し、人々の生活が平穏を取り戻すまでは、まだまだ時間がかかりそうです。

そんな中にあっても、こうして地域に受け継がれてきた伝統を絶やすことなく、続けていく人たちがいる。

市内に息づく温かさの源は、こんなところにもあるようです。

宮城県うまいものマルシェ

新年を迎えて間もない1月10日。 またまた行ってきました、東京都大田区。

今回は1月10日からの3日間、東急プラザ蒲田で行われたイベントで観光物産をPRしてきました。

東急プラザでの東松島イベントは通算4回目、私自身も3回目の参加となります。

2013年11月にもこのコーナーで紹介していますが、今回は売り場も増えたことからお隣の石巻市と女川町からも参加して、装い新たに「宮城県うまいものマルシェ」としてパワーアップ! 三陸の食の魅力を全力で見せつけるべく、首都・東京へと乗り込んだのです。

とは言え、メインの売り場は2階から7階へと移動し、商品も東松島のものだけではありません。 イベントを統括する市内の業者さんは、かつてない緊張感に襲われていたことと思います。

共に参加する私たちも常にソワソワ。 出発前からスケジュールや持ち物、関係機関との調整など、何度確認しても安心しきれません。 お客さんは来るのか、売れるのか。誰も答えられない不安を抱え、初日を迎えました。

私が担当したのは前回までメイン会場だった2階。 もともと人通りが多い場所とあって、人気も上々、あっという間に1日が過ぎていきました。 果たして7階はどうなのか、気にはしながらもなかなか見に行くこともできません。

そして夜9時の閉店後、売り場を片付け翌日の準備をしていると、東急プラザの担当の方がやって来ました。 そして開口一番、「前回と遜色ない売り上げだったみたいですね!安心しました!」。 思いがけずビッグニュースを伝えられ、こちらも嬉しさと安心感が込み上げてきました。

少し遅めの食事会では、事業者のみなさんも安心したのか、お酒も進み楽しい話が止まりません。 全く新しいイベントに様変わりしたものの、自分たちの商品は変わらず受け入れられていたのです。

こうして走り抜けた3日間。 身体は悲鳴を上げつつありましたが、心はどこか充実していたと思います。

たくさんのお客さんが足を運んでくれたこと、みんなで協力してやり切ったこと。そして、ボランティアをはじめとする多くの方々の想いがとても大きかったのです。

東松島では、「東松島食べる通信」という季刊情報誌が発行されており、各号には情報誌で特集される東松島産の食材がセットで付いてくるというユニークな取り組みが人気を博しています。 今回は、東京周辺に在住の読者さんたちが運営のお手伝いに駆け付けてくれて、本当に大きな力となりました。

食べる通信の読者ということは、東松島の「食」に関心があるということ。 自分たちが好きなものをみんなにも伝えたい、そんな強い想いがひしひしと伝わってきて、私たちの方が引っ張られていると思うほどでした。

さらには、これまで何度も東松島にボランティアで来てくれている浦和学園野球部の選手たちも、3日間続けて駆け付け、商品の運搬や呼び込みなどで大活躍。 売れ行きに合わせて呼び込みのセリフを工夫するなど、高校球児たちはここでも全力プレーでした。

そして、企画段階から惜しみない協力を頂いた大田区役所のみなさん。 イベント告知も大々的に行われていたようで、さらに準備のお手伝いから購入まで。 「東松島市を応援する」という変わらない気持ちに、ただただ頭が下がります。

また、今回のイベントで気付いたのが、「前回買って美味しかったから」というリピーターの人や、「試食したら美味しかった」と買って下さる人が本当に多かったということです。

これまでは「がんばって」や「応援してます」という声を頂くことが比較的多かったのですが、今回は商品そのものが求められている、良さを認識されていると感じました。

きっかけは支援の気持ちからだったのかもしれませんが、回を重ねて、東松島の本当の良さが認知されていったのではないでしょうか。

東松島ファンに支えられ、新たな東松島ファンが生まれていく。 そんな嬉しい連鎖が見えた、特別なイベントとなりました。

松島“湾”ダーランド・モニターツアー

今年4月にお届けした便りでご紹介した、「再発見!松島“湾”ダーランド構想」。

3月末のキックオフイベント後、私たち3市3町の担当者は毎月のように会議を開いては、松島湾地域のこれからについて、あーでもないこーでもないと話し合っています。

県と6つの市町が絡む壮大な構想。進めていくのもなかなか一筋縄では行きませんが、日本三景の松島をグレードアップさせていくこの取り組みの創世期に関われていることに、素直に嬉しさを感じています。

先日、松島“湾”ダーランド構想のモニターツアーが2回にわたって実施されました。 これは松島湾内の魅力あるスポットを繋いだツアーに参加してもらい、良かった点や改善すべき点など、実際のお客さんの目線から意見をもらおうという試みです。

その2回のモニターツアーで、私は松島から東松島へみなさんをお連れする大役を仰せつかりました!

まず1回目は日帰りツアーで、私は松島町内の旅館からバスでご案内。 車内では私自身が感じる車窓の見どころをお話しして、東松島では嵯峨渓を巡る遊覧船に乗船しました。

遊覧船では、船長の方言全開・親しみトークと嵯峨渓の迫力の光景が大盛況。 多くのお客さんは仙台周辺にお住まいでしたが、知らなかった近場の魅力に満足して頂いたようです。

そして翌週の第2回目。 今度は1泊2日のツアーで、松島町内のホテルに宿泊したみなさんを、朝から船で東松島までご案内しました。

途中まで遊覧船のプロの方がお話ししたあと、私にバトンタッチ。 同じく“湾”ダーランドを構成する塩竈市の海域だったので、とにかく知っている塩竈の情報などをベラベラと喋ってはみましたが、やはり素人。 自分の知識の薄さに反省しきりのアテンドなのでした。

その後、東松島に到着した御一行は、前々回の便りでご紹介した大高森へ。 地元のガイドさんの案内付きでの小登山でしたが、途中で息切れしそうになる方もちらほら。 みんなで励まし合いながら頂上までたどり着きましたが、あいにくの曇り空で本来の美しさはお預けでした。

それでも、ガイドさんのお話しに熱心に耳を傾けるみなさん。 船の中で話したことへの質問なども頂き、なんとか関心を引き出せたようで一安心です。

今回のこれら2回のモニターツアーでは、それぞれ最後にアンケートが行われ、ツアー自体や松島湾に対する貴重なご意見を頂きました。 中には手厳しい意見もあったものの、総合的には満足して頂けた様子。 「松島に来たことはあったけど」という意見も多く、まさに「再発見」が多く生まれたツアーとなりました。

私たちが「良いところ」だと感じている松島湾は、来てもらえればその良さが伝わるようです。 今回のモニターツアーで頂いた意見や、私たちが感じたこと・気付いたことを活かしながら、「行きたくなる」松島湾にするために、これからもみんなで知恵を絞る日々が続きます。

同じく頑張っている「京築連帯アメニティ」に負けないように、松島湾を盛り上げていきます!

遠征10月下旬から11月中旬にかけて、3回の遠征出張がありました。 目的は、それぞれの場所で行われるイベントに参加すること。

震災以降、全国各地から多大な支援を頂いてきた東松島市では、感謝の想いを伝え、生まれた縁を繋ぎとめていくために、とても広い範囲でイベントに参加しています。

市役所は友好都市や災害協定を締結した自治体などを中心に、さらに民間の事業を営む方の中には数えきれないほどの場所へと飛び回っている方もいます。

今回お邪魔したのは、我らが豊前市の「カラス天狗まつり」、東京都大田区の「OTAふれあいフェスタ」、そして岐阜県美濃加茂市の「みのかも市民まつり」です。

まず豊前市のカラス天狗まつり。 今年で3回目の参加となり、この文を読まれている方のなかには、東松島ブースを訪れた方も多いのではないでしょうか。 今年も宮城名物の牛タンとホタテ焼きを中心に、海苔などの自慢の品々をお持ちしました。

昨年に引き続き、青豊高校クッキング部のみなさんから義援金の贈呈を頂いたほか、商工会議所青年部のみなさんによる復興応援のモニュメントコンテストも開催して頂きました。

さらに前日には、市役所職員有志と東松島市一行との交流会も行われ、当日は1日中ブースのお手伝いも。 もちろん市民の皆様からの温かいお言葉の数々も頂き、東松島市一行は昨年同様、胸を熱くして宮城に戻ったのでした。

翌週には、未だに多くのボランティアの方々を送り出して下さっている、東京都大田区へ。 私が赴任してからも、大田区のイベントはすでに4回目。 しかし今回は、東松島市民代表団を連れて直接感謝の気持ちを伝えるというプロジェクトがありました。

これまでボランティア作業中にしか交流がなく、知り合いとはいえゆっくり話す機会もなかったみなさん。 今回は東松島のお母さん達が手作りの牡蠣鍋を振舞い、直接言葉で感謝の想いを伝えていきました。 「今度は遊びに来てね」という言葉があちこちで聞かれ、繋がっていた絆がより深まったと感じました。

そしてその翌週、今度は岐阜県美濃加茂市へ。 こちらはボランティアや職員派遣のみならず、「チョコボ」と呼ばれる義援金付きお菓子の販売などのご支援を頂いています。

美濃加茂市の藤井市長は、なんと今年で30歳!全国最年少市長としてご存知の方もいるのではないでしょうか。

ブースではその藤井市長や商工会の方々が呼び込みを手伝って下さり、たくさんの市民の方々からは「がんばって!」といった声を頂きました。

自治体交流会では、同じく遠征参加している富山県氷見市や和歌山県由良町のみなさんと交流。 由良町のみなさんは、昨年の参加が縁で、東松島市にはるばる研修にも来て下さいました。

この3週続けてのイベント参加で、2つのことを感じました。 1つは「支えられている」という実感、そしてもう1つは純粋な「選択肢のひとつ」として見られていること。

どのイベントでも、復興の状況を聞く声や、応援の言葉を数多く頂き、何より「ボランティアで行ったんだ」という人の多さに驚きました。 震災から3年半経ち、「風化」が危惧されているなかで、こうしてたくさんの人々から気にかけて頂いているという事実は、同行した市民の方々が「がんばろう」と言っていたように、東松島市が前身する大きな力になることだと思います。

一方で、「東松島?どこ?」という方が多かったのも事実。しかし、それは被災と関係なく本来の「東松島」を知ってもらう大きなチャンスでもあるのです。 東松島の見どころや美味いものをPRすることで、選んでもらう、買ってもらう、そして来てもらう。 数ある観光地や特産品の中から、魅力ある場所・モノを選ぶということは、本来のあるべき姿なのだと思います。

被災地という枠でなく、本当の東松島を発信する。 東松島の底力を見せる正念場が、すでに訪れています。

大高森東松島でも一番のおススメスポット、「何がある?」と聞かれると真っ先に応える場所があります。

それぐらいの場所だから、私はすでにこの便りで紹介していたものと思っていました。

しかし、いま改めて過去の記事を見てみると、一度も紹介していないことに気づきました・・・。

だから今、満を持して皆様に紹介します。 東松島が誇る絶景スポット、大高森(おおたかもり)の登場です!

日本三景・松島として名高い松島町の対岸、東松島市の宮戸島にそびえる山である大高森。 その山頂展望台からは、遠く蔵王連峰までを従えた美しい松島湾の島々が眼下に浮かび、その美しさから松島を代表する4つの景色「松島四大観」のひとつとして数えられ、「壮観」の名が与えられています。

標高は106m程で求菩提山の7分の1ぐらいでしょうか。 気軽にハイキング感覚で登れますが、それでもこれまで来てくれた豊前市の知り合い達は、頂上に着くころには軒並み息を切らしているという、それなりの険しさも持ち合わせているようです。

登山道はまさに森林浴! マイナスイオンを全身で浴びながら、20分程度で山頂に到着です。

息を切らして着いた山頂で待っているのが、「壮観」の名に相応しい松島湾の絶景。 松島湾一帯はかなり見て回ったと自負していますが、ここからの景色に勝るものはないと言い切れます。

有名な松島からの景観を反対側から眺める、知る人ぞ知る絶景がここにはあるのです。

そして後ろを振り返ると、今度は広大な太平洋がお出迎え。 そう、この展望台からは、360°の大パノラマが楽しめるのです。

そんな美しい景色とともに目に入るのが、先の東日本大震災で甚大な被害を受けた東松島市の被災区域。 ここから見ると、太平洋側からやって来た津波が全てを飲み込み、松島湾へと抜けていったことがよく分かります。

さらに、造成が進む高台移転地や、そこから運び出された土砂が積まれた海岸線など、津波の恐ろしさ、そして復興を目指す街の様子を学ぶ場でもあります。

私にとってもお気に入りの場所である大高森。 すでに数えきれないほど何度も何度も登りました。

その最大の見どころは、夕方にやって来ます。

ここ大高森は、松島湾内では数少ない夕日が見れるスポットでもあるのです。

夕暮れ時、松島湾には太陽が作る金色の道が姿を現します。 そして空もどんどん赤く染まっていき、言葉にならないほどの美しさを見せてくれます。

時間が経つにつれてどんどん表情を変えるその姿に、ひとときも目が離せないのです。 もちろん季節によってもその様子は変わりますが、私のおススメは金色の道が最も良く見える夏場。

一度見ると忘れられない最高の景観です。

大高森の認知度は徐々に広まりつつありますが、旅行者にとってネックなのは、片道20分の登山。 「車で頂上まで行けないのか」といったお問い合わせは何度も頂いており、特に旅好きなお年寄り世代には大きな壁のようです。

多くの人にこの美しさを見て欲しいと思う反面、登山中に見える大自然も魅力だと思うので、なんとも悩ましいところ。 リフトを付けてはという声もありますが、松島自然公園として保護されている大高森は、そうやすやすと整備はできないのです。

しかし、そうして保護されてきたからこそ、松島湾一帯には自然のままの美しい景観が保たれているということも事実。 いましばらくは、このままの状態でもいいのかなと感じています。

普段運動することのない私とっては、体を動かすチャンスにもなっていることですし。

松島湾を語る上で欠かすことのできない絶景・大高森。 松島を旅行する機会があれば、「感動」と「健康」が同時に手に入るこの場所へ、 ぜひお越しください!

応援東松島市では、復興を後押ししてもらうために、各界で活躍する東松島出身の方や東松島にゆかりのある方々へ「東松島ふるさと復興大使」に就任して頂いています。 大使の活動は、それぞれの立場や得意分野などで、東松島市の応援やPRを積極的に行っていただくこと。 すでに4組の方々に就任して頂いており、その方々はというと・・・。 歌手の立花英樹さん、ダンスボーカルユニット・ZOOのボーカルだったSATSUKIさん、お笑いコンビ「ニードル」のお2人、そして東松島市キャラクター「イート&イ~ナ」の2人(2匹?)。 立花英樹さんとSATSUKIさんは、震災直後より東松島の支援を行って下さっており、最近は市内の地区祭りなどにもSATSUKIさんが来てくれて、「Choo Choo Train」などの代表曲を歌っては、会場中が大興奮。

人々を喜ばせ、笑顔にさせる取り組み。 芸能人という、特別な力を持った人だからこそできる、ひとつの支援の形ではないでしょうか。 先日、東松島市と共に松島湾ダーランド構想を展開する利府町にある大型スポーツ施設「グランディ21」において、人気ロックバンド・GLAYのビッグライブ「GLAY EXPO」が行われました。 ライブのテーマは「東北の皆さんを笑顔にしたい」。 GLAYにとって非常に大切なイベントである「GLAY EXPO」の10年振りの開催地に、ここ東北・宮城を選んだのです。 もちろん、私はGLAYのチケットなど取れるとも思ってなく、当日も普通に散髪に行っていました。 すると、幼馴染みから「チケット譲ってもらえそうだから」とお誘いの電話。 まさか豊前の友達が宮城にいるとも思わずただただ驚きでしたが、せっかくなんで行くことにしました!

5万人以上が集まったライブ会場。 特設案内所では地元の方なのか、年配のボランティアさんが奮闘中。良く見ると、会場案内とともに東日本大震災の冊子も用意していました。 随所に散りばめられた東北復興のアイデンティティ。 ライブの演目も、メッセージ性のある曲が中心だったように感じました。 会場みんなで合唱する曲では、東北6県の代表的なお祭りも登場し、「東北」を強く意識付ける内容でした。 震災から3年半が経ち、テレビなどで現地の状況が報道されることも、ほとんど無くなっている状況。 直接の関わりでもない限り、記憶から遠ざかり、風化していくことは避けられないことだと思います。 そんな中で行われた今回のライブ。 メンバーは会場中に「東北を忘れてはいけない」と呼びかけ、涙を流していました。 訪れたファンの方々のほとんどは「東北」というよりも、そもそもが「GLAYのファン」だから来たのだと思います。 それでも、そのGLAYがこうして呼びかけることで、ファンの方々には確実に「東北」について関心を寄せ、考えるきっかけが出来たことでしょう。 私の幼馴染みもその一人。 ライブ翌日は市内のおススメスポットや女川町のイベントを案内して楽しんでもらいましたが、併せて被災区域や仮設住宅など、「被災地の今」も伝えました。 実際の状況をその目で見た友達は、テレビでは伝わらない何かを感じたようでした。 GLAYが呼び起こした「東北」への関心。 有名人がこうした取り組みを行うことに否定的な方もいるとは思いますが、何にしてもまずは関心を寄せてもらうことが大事。 今回のイベントは、大きな意味があったと感じました。 様々な形の応援に背中を押してもらいながら、東北は前へ進んでいます。

東松島夏まつり20148月23日土曜日、恒例の「東松島夏まつり」が開催されました。

昨年は天候に恵まれながらも、メインのブルーインパルスが前日の練習中にまさかのトラブル発生で、主役のいない夏まつりとなってしまいました。

今年こそ!というみなさんの期待に応えるべく、金曜日には本番と同様の見事なフライトで最終確認を行っていました。 ちょうど真下でテントを設営していた私たちも、思わず手を止めて見上げてしまいます。

特に今年から東松島に来た派遣職員さんは大興奮。 私にはいつの間にやら当たり前の光景になっていましたが、改めてブルーが飛び回る街の特別感を感じました。

その金曜日の夕方。東松島市の会議室では、豊前市と東松島市による「災害時相互応援協定調印式」が執り行われました。

これは、お互いの市で大きな災害が発生した際に、食糧や生活必需品などの応急物資を提供したり、応援職員の派遣や被災者の避難受け入れを行ったりするというもの。 東松島市は既に市内外併せて70箇所近い自治体や民間団体と協定を締結していますが、豊前市は初の締結。

調印式には後藤市長や市議会の磯永議長をはじめとした豊前市のみなさんがずらり。 私は反対側の東松島市の席に座り挨拶をするという、何とも不思議な感覚で出席しました。

東日本大震災という、未曽有の大災害を経験した東松島市との協定締結は、豊前市の緊急時に必ず大きな力になると思いますし、東松島市の緊急時にも真っ先に駆け付けることができるはず。 言うまでもなく、この協定が発動するような災害が起きないことが一番ですが、豊前市と東松島市の間に生まれた繋がりをひとつの形として現した、記念すべき日となりました。

そして、調印式に続いて行われたのは、6月15日に豊前市で行われた「東日本大震災チャリティー公演」で集まった義援金の目録贈呈式。 実行委員長である梅丸さんから、阿部市長へ目録と公演を記録したDVDが手渡されました。

今回の豊前市御一行には、一般募集された6名の市民のみなさんも同行されており、梅丸さんもそのお1人。 同行とはいえ全て自費での参加とあって、当初は本当に集まるのか不安でしたが、こうして6名もの方々が東松島に来て頂けたことが本当に嬉しく思いました。

夜には3月に退職された東松島市の元部長さんが、現役の部長お二人とともに夕食会場に足を運んで下さりました。 豊前市をとても気にかけて下さる元部長さん。 この日も6名の市民のみなさんへ震災時のエピソードなどを話され、わざわざご自宅からホヤまで持ってきて振る舞って頂いたりと、相変わらずの懇意ぶりを発揮して下さいました。

あとは翌日の夏まつりを楽しみに、と言いたいところでしたが、天気予報は一時雨。 ブルーは飛べるのか?!期待と不安を抱えて金曜日は終わりました。

東松島夏まつり当日の朝。 早朝こそ雨がパラつきましたが、すぐに止んで望みが繋がれました。

さらに準備を進めていくうち、空はどんどん晴れ間を見せ始め、夏まつりが始まるころには完全な晴天に! 豊前市ブースでも特産品が並べられ、市長のトップセールスによる販売が始まりました。

会場にはみるみるお客さんが集まり、あちらこちらで大賑わい。 暑さも手伝って、かき氷は飛ぶように売れていきます。

そして!やって来ましたブルーインパルス! 夏の青空をバックに、いつもよりも低い軌道の6機の主役が会場の上を飛び回ります。

会場中の視線は釘付け、ほとんどの人が携帯電話やカメラを掲げて主役を追い求めていました。 全国の航空祭でその姿を見せるブルーですが、街中の上空を飛びまわるのはやはり東松島ならでは。 「基地の街」はたくさんあれど、「ブルーがいる街」は東松島だけなんです。

実は、昨年4月にブルーが松島基地に帰還して以来、これが初の公式飛行。 日常的に練習はしていても、2回予定されていた公式飛行はいずれも中止となっていたのです。 イベント後は、「とにかくブルーが飛んで良かった」という声が一番多く聞こえてきました。

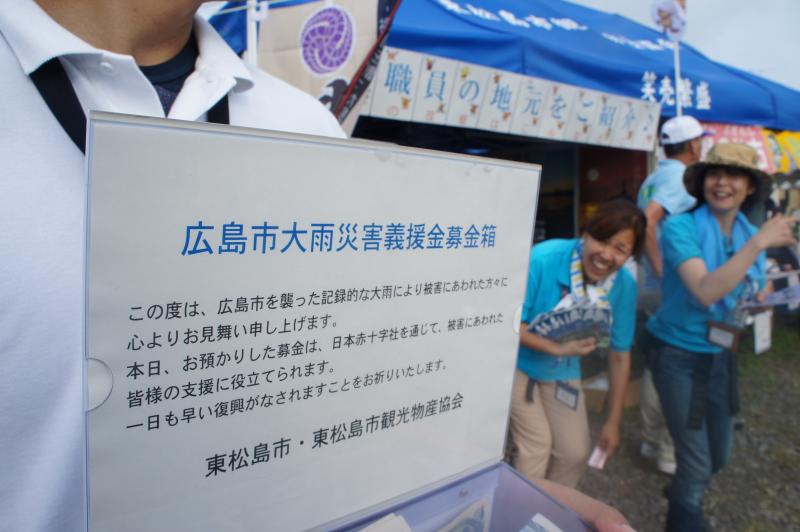

なお、今回の夏まつり会場で、私たちは先日の豪雨で大変な被害を受けた広島市への義援金募金を行いました。

東松島市へ職員派遣を続け、そのほかにも多大な支援を頂いてきた広島市のために、恩返しの気持ちを持っての取組みでしたが、たくさんの方々が、それも千円札をどんどん入れる姿にとても驚きました。

3年前に頂いた世界中からの支援を確かに覚えている、東松島市民のみなさんの想いが表れたのだと思います。 たった一日で、集まった募金は16万円を超えました。

様々な場面で「絆」というものを確かに感じた2日間。 豊前市と東松島市が、これからますますその「絆」を深めていけるようにと思いを強めた週末でした。

塩竈みなと祭り海の日である7月21日、東松島市と同じく松島湾を形成する塩竈しおがま 市で、「第67回塩竈みなと祭り」が開催されました。

塩竈市には1,200年以上の歴史を持つ東北鎮護・陸奥国一宮の鹽しお 竈がま 神社と志波彦しわひこ 神社があり、「鹽竈さま」の愛称で親しまれている街のシンボル的存在です。

表坂と呼ばれる202段もの石段が連なる表参道を登ると、そこには見事な門や荘厳な左右宮本殿などが建ち並び、毎日参拝客が後を絶ちません。 古くは奈良時代、大宰府と並ぶ東北の国府・多賀城の精神的支柱として信仰を受け、かの伊達家も厚く崇敬していたと言われています。

毎年1月には県内の乾海苔の品評会も行われており、中でも東松島市の海苔は常に上位に名を連ねています。

今回オジャマした塩竈みなと祭りは、その鹽竈神社と志波彦神社の2基の御神輿が御座船に奉安され、松島湾内を巡幸するという圧巻の内容。ポスターを見るだけでもその壮大さが伝わってきて、何としても見たいお祭りでした。

午前10時すぎ、鹽竈神社の表坂の上からゆっくりと御神輿が下りてきました。 雅楽の演奏と多くの人々に見守られ、辺りは厳かな雰囲気に包まれます。

無事に下った2基の御神輿は、多くの氏子たちを伴って市内を御神幸。 長い行列はさながら大名行列のようです。 その後、お昼前に埠頭へ到着すると、いよいよ御座船へと奉安されます。

奉安される2隻の御座船「鳳凰丸」と「龍鳳丸」は、それぞれ鳳凰や龍頭をあしらった豪華絢爛な姿が特徴。 御神輿が奉安されると、100隻にも及ぶ大小の供奉船を従えて、いよいよ海上渡御が始まります。

雅楽の音色を響かせ、何枚もの大漁旗を掲げた供奉船を従えた御座船が海上を渡御する姿は、まさに平安絵巻を具現化したかのような神秘的な光景。 ゆっくりと塩竈の港内を一周した後、松島湾へと旅立って行きました。

2隻の御座船はそれぞれ松島町や七ヶ浜町を巡ったのち、再びこの埠頭へと戻ってきます。

御神輿が海上渡御する間、陸上では華やかなパレードが行われました。 中でも地元で愛される踊り「よしこの塩竈」は、市内の小中学生から市役所、企業、そしてこのために集まった同好会など実に多くの人々が参加し、市民総出の祭りであることを強く感じさせられました。

見物の最中に出会った塩竈市役所の知り合いのみなさんは、全身日焼けで真っ黒。 この1週間、ずっと外で準備に追われていたとのことで、ここでもこの祭りに対する意気込みを感じました。

辺りが薄暗くなった夕方の6時30分ごろ、いよいよ海上渡御を終えた2基の御神輿が表坂の麓へと戻ってきました。

先程の塩竈市役所の知り合いから、石段の途中から見るのがおもしろいとのアドバイスを頂いていたため、偶然居合わせた県庁の知り合いとともに100段目付近にスタンバイ。

上からも下からも、大勢の見物客に見守られながら、いよいよ御神輿が石段を登り始めました。 御神輿を担ぐ奉仕は16名と決められていますが、さすがに登るときはその後ろから何名もの奉仕が文字通りの「後押し」。 御神輿が真横を通るときは体中が痺れるような興奮に包まれ、登り切って還御すると、見守った見物客から大きな歓声と拍手が起こりました。

さらに驚くことに、下から見物客が続々と石段を駆け上がって来るのです。 みなさん、どうやら御神輿が奉安される最後の場まで見送るようです。

結果的に、202段の石段を2回も登った私。 日中も街中を歩きまわり、翌日はひどい筋肉痛に襲われました。

しかし、市民が誇り、愛する神社の、一年で最大の祭り。 厳かに始まり、勇壮に海上を渡り、迫力ある最後を見せる祭り。 市民総出で参加し、心から楽しむ祭り。

塩竈の魂を見れた気がして、本当によかったと感じた一日でした。

復興へ東松島市では、いよいよ高台移転先団地に住宅が建ち始めました。 津波の被害を受けた地区に住まわれていた方々の新たな住宅地を確保するため、市内7ヶ所で移転地の造成が進められており、この6月からはついに移転される方々の住宅の建築がスタートしたのです。

そして、1,010戸もの建設が予定されている災害公営住宅も、一足先に4月より入居が開始。 震災から3年もの間、仮設住宅などで不自由な生活を余儀なくされてきた方々にとって、待ちに待ったこの時。 しかし、これはまだ一部での話。 この見通しだけでも、この東日本大震災による被害がいかに甚大であったかがよく分かるかと思います。 その最後に完成予定の高台移転先団地である野蒜北部丘陵地区周辺では、山から延びるベルトコンベアーから毎日大量の土が運ばれ、本来は採掘場などでしか見ることのない特殊大型ダンプが次々とその土を運んでいます。 私が東松島市にやって来た昨年4月とは、大きく姿を変えたこの地区。 しかし、どんなに大きな出来事であっても、3年という月日は直接関係していない人の記憶を風化させるには充分な期間です。 先日、東松島市内を歩くツアーを開催したときのこと。 県内にいてもなかなか知ることのない、沿岸市町村の今の姿。 また、復興しているだろうと思われている人々がいる一方で、最近増えてきたのは「ツアー客に見せたいが、どこかにガレキは残っていないのか」といった観光業者さんからの問い合わせ。 時間が経つということは、それだけ人々の意識にも変化が訪れるのだと感じた出来事の1つです。 それでも、沿岸市町村では確実に復興に向けた動きが進んでいたという事実は変わりません。 最近では、昨年何度も東京で実施したイベントの際にお世話になった方が、いつの間にやら東松島に移住し活動をされていた、なんてこともありました。 このような想いを持った人々の外からの支え、そして決意を持った住民の方々の内からの力が、東松島をこの復興のスタートラインへと導いたのだと思います。 いつ、何をもって「復興」と呼べるのかはわかりません。 でも、この場所に立てば、この街が新しい姿を得ようとしていることがきっと分かるはずです。

チャリティー公演

6月15日、豊前市の多目的文化交流センターにおいて、「東日本大震災チャリティー公演」が開催。 豊前天狗太鼓、豊前神楽集団「若楽」、ニュー・スィング・ジャズ・オーケストラ、豊前語り部の会の4団体が出演し、圧巻のステージを披露しました。 入場料として義援金を募り、全て東北の復興支援に活用してもらうシステムで、実は震災直後の6月にも行っており、今回が第2回目。 しかし、前回と違ったのは「東松島市の復興支援」を大きな目的としていたこと。 そして、震災から3年が経た今、この記憶を風化させず、もう一度被災地へ目を向けてほしい。 そんな想いからこの公演は企画されました。

最高の公演にするため、出演される方々は何度も何度も打合せを重ね、そして練習に励まれたそうです。 東松島市にいる私は、電話でのやり取りのみではありましたが、その会話だけでも強い意気込みが伝わってきていました。

豊前市のみなさんへ、東松島市を直に伝えることができる。 昨年のカラス天狗祭りにも東松島市として参加しましたが、こういった機会はなかなかあるものではありません。 なんとか東松島を、そしてこの地域の現状と魅力を伝えるために、こちらでも準備を行い、豊前と東松島双方で多くの人に協力をして頂きました。

公演当日。 オープン2時間前には早くも列ができ、みなさん開場を今か今かと待ちわびているようでした。 そして、開場とともに次々と寄せられる義援金。 中には貯金箱で持って来たりという方もいて、本当に温かい想いが集められました。 ロビーでは震災からの復旧状況や今の市内の様子を写したパネルを展示し、たくさんの方々が足を止め、見入っていました。 特産品販売ブースもまずまずで、東松島の自慢の味を少しは伝えられたかなと思います。 何より、さすが豊前を代表する団体が集まった公演とあって、会場には600名近い人々が集まり、立ち見も出るほどの盛況ぶり。 その中で繰り広げられる熱演に、惜しみない拍手が贈られていました。 合間では私もステージに立ってご挨拶を行いましたが、あれもこれもと伝えたいことが山積みで時間が足りず、ほとんど伝えられなかったのではないかと後悔ばかりしています。 公演の最後には、出演者、観客が一体となって復興応援ソング「花は咲く」が歌われ、東松島市へ、そして東北へ向けてエールが送られました。

公演終了後、出演者のみなさんとの懇親会に出席。 幼馴染みや知り合い、市役所の同僚がいる一方で、初めてお会いした方々も多く、新たな交流を生むことができました。 そこでの会話の中心は、東松島への想い。 今の現状をお話ししていると、「やっぱり知らないことが多い」との声を何度も聞き、多くの方々から「できることは何でも協力する」と言って頂きました。 今、豊前市で一番東松島のことを理解しているのは、恐らく私だと思います。 この便りなどを通して、何とか東松島市のことを伝えたいとは思っていても、やはりそう簡単に伝わるものではありません。 実際、東松島市が何県にあるのか、その名前すら聞いたことがないという市民の方も、まだまだ多いのではないかと思います。 しかし、今回のイベントを通じて、私は大きなチャンスを手にすることができました。 この皆さんの力があれば、東松島と豊前の距離を縮めることができる。 そう思えるほどのパワーを持った方々が、ここにいたのです。 これほど地元が心強く感じたことはない、そう思いながらこの便りを作っています。 なお、集められた義援金は合計600,294円。 全額が豊前市役所を通じて東松島市へと送られます。

観光と物産のPR会5月13日、東松島市で「観光と物産のPR会 2014春」が開催されました。 観光物産協会主催で行われたこのイベント。

「市の特産品はなにか」 全国に向けて東松島を発信していくには、まずは地元に浸透させることが不可欠と考え、企画がスタートしました。 そして、市民のみなさんが地元の良いところを知り、それぞれが口コミなどを行うことで、誰もが東松島市のセールスマンになり得る。 観光物産協会としても初の試み。 迎えたイベント当日。 そして、私は派遣職員PRブースを担当。 オープンしてみると、予想以上の大賑わい。 そして意外だったのが、我が派遣職員PRブース。 「こんなに色んなとこから来てくれてるんだ」 今回の取り組みは県内のテレビニュースや新聞でも取り上げられ、どうやら市外からの注目度も高かったようです。 以前にもお伝えしましたが、ここに「被災地だから買ってもらう」という意識を持った人はまずいません。 そして、ただ震災前と同じことをやっていくのではなく、新しいことにチャレンジしていこうという動きも多いように感じます。 そんな人たちがいるからこそ、今回のような新たな試みも生まれていくのではないでしょうか。 復興に向けて進む足取りは、そんな人々のパワーで速度を増しています。

桜まつり4月26日、東松島市の桜の名所である滝山公園で、今年も桜まつりが開催されました。 昨年は開花時期が少しずれて、桜まつりではほとんど散った状態でした。 20日に滝山公園に行くと、快晴の空のもと、駐車場に停めきれないほどの車で人々が集まり、あちらこちらでお花見を楽しまれていました。 「今年も桜まつりは葉桜か・・・。」 しかし、そこは空気を察した桜たち。

当日は沿岸部特有のやや強い風に吹かれ、桜吹雪が舞い散っていました。。 幸い天気にも恵まれ、園内は親子連れを中心に大賑わいで、2店舗設けられた屋台も全て完売するなどの盛況ぶり。 そんな桜まつりでは、友好都市である山形県東根市の有志の方々による桜の植樹も行われました。 東根市では、震災で失われた東松島市沿岸部の松林を復活させようと、小学校の生徒さんたちが4年生から苗木を育て、6年生になったときにその苗木を植樹するというプロジェクトを始めて下さっています。 今回、そのプロジェクト開始を記念して、協賛する民間団体の方々がこの公園に桜の苗木を植えたいと申し出て下さったのです。 3mはあろうかという大きな苗木が4本、桜並木となっている階段に沿うように植えられ、管理を行う地元の方々にも、そして東根市の方々にも笑顔がこぼれます。 市内ではいよいよ集団移転地の造成が追いこみを迎え、この6月には一部の地域が完成し、住民のみなさんへの引き渡しも始まります。 今回植樹を頂いた東根市の方々は、この集団移転地内に設けられる公園にも木を寄附したいとのこと。

このような方々がいるからこそ、生まれた「縁」がいつまでも続いていくのだと感じました。 沿岸部の松林、新しい街の公園、そして市民が憩う桜の名所。

三陸鉄道全線開通たまには東松島市を飛び出した話題をお伝えしようと思います。 昨年4月から半年間放送され、一大ブームを巻き起こした、NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」。 その物語の中で、「北三陸鉄道」と呼ばれるローカル鉄道が走っていたのを覚えている方も多いと思います。 その北三陸鉄道は、実際には「三陸鉄道」という名前で岩手県内を走っています。 路線名に「リアス」と付くことからも分かるとおり、リアス式海岸が続く三陸の沿岸部を走っています。 その三陸鉄道が、4月5日に南リアス線、翌6日には北リアス線の全線運行を再開。 どうしても初日の列車に乗りたかった私。 そして迎えた北リアス線復活の日。 私が乗ったのは、正確には記念列車を併結した一般定期列車でしたが、それでも車内は超満員。 そして、それをより強く感じさせたのが、途中駅での光景。 小さな子供たちから、杖をついたおじいちゃんやおばあちゃんまで。 そんな様子は終点・宮古駅に着くまで途切れることはなく。 過疎化や高齢化が進む沿線地域では、三陸鉄道は欠かすことのできない重要な移動手段。 それだけ地域に必要とされているからこそ、線路や駅、そして車両など多くの資産を流失しながらも、国内外から多数の支援が集まり、この再開の日を迎えたのではないでしょうか。 東北沿岸部では、同じように震災で被害を受け、未だに復旧していない鉄道路線がいくつもあります。 東松島市から仙台市までを繋ぐ仙石線は、通勤、通学、お買い物など、ここでもやはり人々の生活になくてはならない重要な路線です。 今回の三陸鉄道では、近い将来東松市に訪れるシーンを一足先に見たような、希望を感じる体験ができました。

松島“湾”ダーランド日本三景・松島。 そんな松島が日本三景に数えられる理由は、瑞巌寺や五大堂といった旧跡にもありますが、何と言っても大小260余りの島々が浮かぶ松島湾の美しい景観。 そんな美しい松島湾が、昨年12月に「世界で最も美しい湾クラブ」に日本で初めて加盟。 そして、記念すべきこの加盟を契機として、松島湾岸を形成する東松島市、塩竈市、多賀城市、松島町、利府町、七ヶ浜町の3市3町と宮城県が連携し、「日本三景・松島」を「世界の松島湾」とするために、様々なプロジェクトを行っていくことになりました。 名付けて、「再発見!松島“湾”ダーランド構想」! 3月29日には、松島町でその門出を飾るキックオフイベントを開催しました。 東松島市の「柳の目獅子舞愛好会」による獅子舞披露で幕を開けたこのイベント。 さらに各市町の特産品1点ずつを持ち寄り、寄せ鍋のような新メニューも完成! ステージ上では各市町の担当者がクイズを交えた観光PRを行い、私もステージに立って東松島をPR。 このイベント開催にあたっては、県と3市3町の担当者で何度も打合せを行い、やっと開催にこぎつけました。 もちろん、キックオフなのでこれからが本番です。 しかし、私はこのイベントを通してそれぞれの市町の担当の方々と仲良くなることができ、「このメンバーならきっと色んなことが出来る」と思える貴重な出会いとなりました。 みなさん、今年は世界に羽ばたく松島湾にぜひ遊びに来てください!

派遣職員2014_3_31 平成25年度がいよいよ終ろうとしています 。 東日本大震災で被害を受けた沿岸市町村は、本来の行政業務に加えて復旧・復興に関する業務が重くのしかかり、通常の職員数では到底対応できない業務量となっています。 そういった現状を少しでも打開するため、それぞれの市町村には全国の地方自治体や国の機関、さらには民間企業からも職員が派遣され、業務支援の任務に就いています。 ここ東松島市役所にも、平成25年度は常時80名ほどの外部職員が派遣され、業務にあたってきました。 それぞれの任期は様々で、主に2ヶ月~1年といったところ。 さらに任期の延長も可能で、平成24年度からは約20名の職員が1年間延長しました。 平成26年度には私を含め13名が延長することとなり、さらに4名の方々は3年目に突入します。 業務を行ううえで、1年間で環境にも業務にもある程度慣れてきた職員が続けるほうが、いろんな面で良いと思われます。 しかし、ご家族を残してきている職員など、なかなかすんなりと延長することは難しいのが実情です。 派遣職員という、ある意味特殊な立場である私たち。 同じ職場で共に働くうちに、自然と絆が生まれていきます。 私も多くの方々に仲良くしてもらい、仕事でもプライベートでも、たくさんの思い出ができました。 しかし、特に付き合いの多かった方々のほとんどが、この3月で任期を終えて派遣元へと戻ることになりました。 最初はショックが大きかったですが、改めて感謝の気持ちが湧いてきました。 飲めない私でも温かく宴会に誘ってくれたり、仕事の悩みなんかを話し合ったりと、本当にかけがえのない存在でした。 いろいろ失礼なこともしてしまったかもしれませんが、本当に助けてもらったと思っています。 山形県東根市、東京都大田区、香川県東かがわ市、埼玉県新座市、栃木県小山市、福岡県大川市、熊本県熊本市、広島県庄原市・・・ 本来は出会うことのなかったみなさん。 私がここで1年間を無事に過ごしてこれたのは、もちろん東松島市や豊前市をはじめとする、たくさんの人々のご協力のおかげです。 そして、この派遣職員のみなさんの存在も、かなり大きなものでした。 派遣元との調整から、旅立つ日はそれぞれ。 毎日のようにやってくるお別れに、既に2回泣いてしまった私。 しかし、「また来るから」「また会おう」の言葉が示すこれからの付き合いを思うと、楽しみも広がっていきます。 今日は同じ商工観光課で1年間を過ごした、山形県東根市派遣の方が最後の日を迎えました。 毎日冗談を言い合い、悩みを話し、毎日のように夕食を共にした「仲間」。 あまりに身近すぎてまだ実感も湧いていませんが、これほどの関係を築けたんです、きっとこれからもやり取りは続いていくと確信しています。 最後に、この場を借りてみなさんにお礼を言わせてください。 1年間お疲れ様でした! そして、これからもよろしくお願いします!

3月11日2014_3_14 東日本大震災から3年の月日が経ちました。 いつもと変わらない朝を迎えた東松島市。 違ったのは、各住宅に設置された防災無線機から、午後に行われる慰霊祭の案内放送が流れたぐらいだったでしょうか。 それでも、強い風が吹き荒れ、時おり小雪も舞う外の様子を見て、「思い出す」と話す同僚。 街の様子は変わらなくとも、やはりこの日付は忘れられない、忘れてはいけない日付。 午後2時からは、市民体育館で慰霊祭が行われました。 多くのご遺族をはじめとする市民の皆さん、宮城県知事や市幹部、私たち派遣職員など約千名が参列し、冒頭は東京で行われた政府主催の追悼式の様子をスクリーンに映しながら、同時進行の形で進められました。 午後2時46分、スクリーンの中継から流れる合図とともに、黙祷を捧げました。 マスコミが写すカメラのシャッター音以外、シーンとした館内。 しかし、どこからかすすり泣く声が聞こえ始め、なんとも言えない気持ちが溢れました。 追悼式の中継が終わると市長の式辞や県知事の追悼の辞を経て、ご遺族代表の方が登壇されました。 「亡くなられた人たちに恥じぬよう、生かされた命を大切に精進していきたい」 代表して述べられた言葉の中に、確かな誓いがありました。 また、政府主催の追悼式でも、宮城県のご遺族代表として東松島市民の方が追悼の言葉を述べられました。 「残された者の使命として、精いっぱい生きなければならなない」 ご遺族の皆さんは、なかなか癒えることのない悲しみと共に、未来に向けた決意を抱いているのです。 東松島市に来て一年近くが経とうとしています。 これまで出会った方々は、仕事柄から特産品などの生産者や販売業者の方々が多いのですが、皆さんに共通していることは、「被災地」や「被災者」という意識ではなく、自分たちが作る・販売する商品への確かな「自信」を持って取り組んでいるということ。 今でも「復興支援」としての注文も多く、各地でイベントも頻繁に行われています。 ご支援の気持ちはとてもありがたく、皆さんも最大限の誠意でお応えしていますが、決して自ら「被災」といった言葉を出して商品を薦めることはありません。 その中のある2人の知り合いの方が、それぞれフェイスブックで発信したコメントでは、 「同情されたいとは思わない。どこに住んでいても誰でも災害にあうかもしれない。 ~中略~ みんなが次は、自分かもと考えてシミュレーションする日であってほしい」 そして、「ボクがいるのは「被災地」ではなく、宮城県東松島市。」と。 皆さんは、あくまで全国無数にある特産品のひとつを取り扱う方々であって、被災地だから優遇されるなんて意識は持っていません。 ここにいる人みんなが前を見て、必死に頑張っています。 そしてこの地で頑張っているからこそ、出てくる「活きた言葉」。 今日は、そんな多くの言葉に触れた一日でした。 美味しいもの、最高の景色、興奮する体験、活気のある人たち。 魅力だらけの東松島に来てみませんか。

皇室献上海苔2014_2_28 まだまだ寒さが続く2月27日の木曜日、東松島市の観光PR動画の撮影のため、代表的な特産品である海苔の収穫にオジャマしました。

東松島市では海苔の養殖が盛んに行われており、それも浜ごとにこだわりの育成がされているそうです。 そして、そのどれもが一級の品質を誇っています。 宮城県では、毎年1月に県内で収獲された海苔の品評会が行われており、優勝と準優勝に輝いた漁師さんの海苔は皇室へと献上されます。 今年で36回目を迎えた皇室献上の歴史の中で、東松島産の海苔は旧町時代から含めると、全ての浜を併せて優勝15回、準優勝12回(うち4回は優勝・準優勝のダブル受賞)。 実に23回もその栄冠を手にしているのです! そんなハイレベルの海苔の収穫は、夜明け前から行われます。

早朝5時30分。まだ薄暗いなか到着した港は、ここ最近では暖かい方とはいえ、気温は0度近く。 漁船に乗り込み出港するとやはり寒さが堪えます。 広い大海原を突き進んで行くと、今回撮影に協力してくれた漁師さんたちの海苔棚が見えてきました。 到着すると手際良く準備は進み、いよいよ収獲開始です。 水面に浮かぶ海苔棚の網には、海の栄養を吸収して育った海苔がびっしり。 見慣れた板海苔とは違う、海苔本来の姿で波に揺られていました。

専用の機械に網をかけると、どんどん海苔が刈り取られていきます。 その様子を撮影する映像会社の方に紛れ、私もかじかむ手で必死にデジタルカメラで撮影。 刈り取りの際の水しぶきに混ざって、時おり海苔も飛んできました。

何度も何度も刈り取りが行われ、2時間も経たないころには船は生海苔でいっぱいの状態に。 収獲されたばかりの海苔はまるで佃煮のような状態で、そのままご飯に乗せても美味しそうです。

そうして収獲された海苔は、陸に上げるとすぐに加工場へと運ばれ、洗浄などの行程を経て乾海苔へと加工されていきます。 加工場内は様々な機械が所狭しと並び、フル稼働で乾海苔が作られていました。 乾海苔はよく食卓に並ぶ焼き海苔とは違い、贈答品などで目にする白い帯に巻かれた状態の海苔のことで、海苔本来の風味がとても魅力的です。 ここから焼き海苔にするには、文字通り「焼き」の行程が加わります。 冒頭で「浜ごとにこだわりの」と言ったとおり、浜ごとに種付けの段階から違いが見られ、さらには同じ浜の中でも個人個人で工夫した育成や加工を行うなど、まさに腕が物を言う作物なのです。

これまで、海苔の味に違いを感じることはあまりなかったのですが、東松島に来て、初めて作り手による味の違いを感じることができました! 今では個人的にお気に入りの漁師の方が作った海苔を買い求めていて、少し「食通」になった気分です。 そんな東松島の海苔はこの乾海苔・焼き海苔以外にも、味付け海苔やドレッシングなどにも加工され、様々な形で楽しむことができます。 一部は豊前市の道の駅でも販売していますので、興味がある方は道の駅豊前おこしかけにお立ち寄りください♪ 震災で壊滅的な被害を受けた東松島の海苔ですが、皇室献上の誇りを胸に、さらなる上を目指して漁師さんたちの奮闘は続きます。 大雪2014_2_14 2月8日から9日にかけて日本は広い範囲で大雪に見舞われ、東京都心では27センチを記録するなど大きなニュースとなりました。 しかし! 実は同じころ、東松島市も記録的大雪に見舞われていたんです。

みなさん、「東北なんだから雪は当たり前でしょ」と思うかもしれませんが、東松島を含む沿岸部では凍結はしても雪が積もることはほとんどなく、実際この冬も数えるほど、それも「うっすら」といったレベルの積雪しかありませんでした。 それが、今回は30センチを超える積雪! 石巻地域では実に91年振りの大記録だったんです。 7日遅くからオリンピックを観て夜更かししていた私。 遅めの起床でカーテンを開けると、外はもう真っ白に雪化粧していました。 でもこの日はまだ新雪で柔らかかったので、運転技術向上のためにドライブに出発! スタッドレスタイヤは新雪では滑ることなく順調に走るので、ついでに雪の坂道発進の練習を試しに市内の高台へ。 さすがに何度か失敗しましたが、無事に坂道発進をクリア! そのまま市内の知り合いの店巡りも行い、雪道を極めた気でいました。

しかし、そんなワクワク体験の最中にも、雪は確実に降り続いていました。 8日の夜、またもやオリンピックで夜更かししていましたが、途中で気になって窓を開けると、そこにはスキー場でしか見たことのないような積雪が! でもオリンピックに熱中していた私、いくらかは雪も気になりましたが、その時は大した心配もしていませんでした。 そして翌朝、というかお昼近く、「ガリガリ」という音で目が覚めました。 改めて外を見ると、その雪の量に圧倒されます。 愛車は20センチを超えようかという量の雪が覆い、周囲も深い雪が取り囲んで、すぐに出れるような状況ではありません。

つまり雪を除かないといけない。 先ほどの音は、同じアパートの方が駐車場の雪かきをしている音だったのです。 そして、人生初の雪かき! そんなグッズは持っていませんでしたが、アパートに壊れて放置された雪かきアイテムがあったので、それを使ってがんばりました。 一度で嫌になるほどの疲労感・・・ これを毎日のように行う東北のみなさんにとって、冬は本当に大変な季節なんだと身に染みました。 やっと車を動かすと、昨日までとは違う固い雪に、少しヒヤッとする場面も。 歩道は完全に雪で塞がり、道路脇ではあちらこちらで雪かきに専念する人々の姿があり、集めた雪が山を作っています。

そして、大きな問題発生。 主要道路は除雪されているとはいえ、中心にわだちが残っているんです。 車高が少し低い私の車はバンパーが当たり、さながら除雪車のようにわだちの雪を押しながら進むことに・・・。

いろんな意味で雪の恐ろしさ、大変さを感じた週末でした。 この地域でも珍しい大雪は、転倒や交通事故が相次いだとのこと。 あれから間もなく1週間が過ぎようとしていますが、気温が低い東北ではほとんど溶けることはなく、道路脇の雪山などはもちろん、道路自体が未だ固い雪に覆われたままという場所も少なくありません。 想定外の大雪に、除雪作業が追い付いていないというのが実情のようです。 日当たりの良い田畑のかろうじて溶けたスペースには、渡ってきた白鳥たちが大勢集まっており、彼らもきっと想定外だったことでしょう。

でも、子どもたちだけは大喜びのようで、大きな雪だるまやかまくらを作ったり、雪に飛び込んでみたり、なかなか楽しんでいるとのこと。 この雪が完全に溶けるのは4月に入ってからになるでしょうか。 東松島に舞い降りた大記録は、もうしばらく「北国の景色」を演出するようです。

ブルーインパルス2014_1_27 これまで何度もお伝えしてきましたが、東松島市には航空自衛隊の松島基地があります。 松島基地は主に戦闘機の訓練用として機能していますが、有事の際には他の基地を支援する拠点ともなる重要な施設です。

そして、言わずと知れた空の人気者、アクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」(以下ブルー)の本拠地として全国的に有名で、多くのファンが集います。 ブルーはこの東松島市上空を訓練空域としており、週に1~2日のペースで平日に練習を行っています。 朝の訓練があるときは8時から飛ぶことも多く、ちょうど私が出勤するときと重なるため、車の中からブルーがスモークを出しながら上昇していく様子を見ることができます。 青空の日は本当にキレイで、見とれていつかハンドル操作を誤ってしまわないか不安です。

もちろん、訓練とはいえ本番さながらの演技を行うので、市内上空では航空祭のような見事なショーが日常的に披露されています。 そんなブルーのいる松島基地は、事前に申し込めば平日限定で基地内を見学することができるんです!

基地内では展示機や滑走路の見学ができるほか、売店で貴重な自衛隊グッズの買い物も。 ブルーの本拠地らしく、ブルーグッズの品揃えは他の追随を許しません。 イチ押しはブルーグッズのガチャポン。訪れたお客さんは高い確率でガチャポンを楽しむそうです。 そして!運が良ければブルーの訓練の様子を間近で見ることもできます!

滑走路に並ぶブルー、整備を行う隊員のみなさん、そして颯爽と登場するパイロットのみなさん。 パイロットと整備クルーのやり取りすらカッコよく、エンジンがかかれば自然とニヤケてしまします。 テイクオフしてからは建物の屋上に移動し、広報班の方の解説付きでエアショーを堪能します。 見学者の為にこの建物をめがけて行われるブルーの訓練。目の前や頭上を飛び交うアクロバット飛行はこれ以上ない大迫力です!

飛行機や戦闘機に興味がなくても、これを見れば好きにならずにはいられません。 まさにここだけ、唯一無二の感動・興奮体験が東松島にはあるんです! このような、全国のファンの聖地とも言える松島基地。 海沿いにあるため基地内からは美しい太平洋が一望できますが、3年前の東日本大震災の際には津波が襲いかかり、多くの航空機や施設が被災しました。 隊員のみなさんは自らも被災しながら、地域の復旧活動に尽力されたそうです。 「自衛隊の人が助けてくれた」、多くの方々から聞いた言葉がそれを証明しています。 現在でも基地内には震災時に破壊されたベンチが残されたり、至る所に津波の水位を伝えるサインが設置されており、さらに津波が襲来する様子を写した写真も展示されています。 昨年3月にはブルーが帰還し、賑わいを取り戻してきた松島基地ですが、未だにF-2戦闘機の訓練再開は実現していません。 基地内では滑走路のかさ上げが行われ、現在はブルーの格納庫のかさ上げと管制塔の建設が最終段階に来ており、今春からは新たな運用がスタートするとのこと。 今年の最大目標を「F-2訓練再開」に定めた松島基地の合言葉は「ゴールに向かって一歩前へ」。 松島基地が目指すゴールは、基地の街である東松島の未来にあるはずです。 ブルーが描く白い道筋は、復興への道筋です。

サンタをさがせ!2013_12_27 クリスマスムード漂う東松島市内に、100人のサンタクロースが現れました!

震災で元気を失くしていた子どもたちを元気にしたい、そして元気な東松島を再興したいとの思いから始まったこのイベント。 100人のサンタクロースがスタンプを持って商店街内に繰り出し、子どもたちはビンゴカードを持ってサンタを追い掛けてスタンプを求めます。 そうして集めたスタンプでビンゴが完成すると、プレゼントがもらえるという仕組み。 毎年大盛況だそうで、3回目となった今年も開始前から多くの子どもたちが集まりました。 本物のサンタクロースはもちろん1人?しかいないと思うので、市民の方やボランティアさんがサンタに扮します。 そして今年は派遣職員にも声が掛かり、私も人生初のサンタ体験をしてきました!

まずは開会式の会場へとサンタ7人で向かっていると、小さな子どもが満面の笑顔で「サンタさーん」って手を振ってくれて、それだけでこっちも嬉しくなります! そして、お昼に始まった開会式では、スペシャルサンタとして俳優の津川雅彦さんが登場! 津川さんは震災後から東松島市への支援を続けて下さっており、このイベントにも欠かさず参加されているそうなんです。

津川さんが鳴らす鐘でいよいよイベントスタート! ですがお昼ということもあり、まずはサンタ7人でお昼ごはんを頂くことに。 このイベントは商店街の復興という目的もあるので、サンタにはできるだけお店を利用するようにとのミッションも出されているのです。 目立たないように店の奥の席で食事をしていましたが、それでもとうとう子どもたちに見つかってしまい、たちまちスタンプ待ちの大行列が。 それからおよそ30分間、ひたすらスタンプを押し続け、なんとか行列は解消しました。

店の中に居続けるとお店にも迷惑になるので、その場から脱出! 7人バラバラになり、街をウロウロすることにしました。 街中を歩くだけでも子どもたちが集まり、順番に並んでもらったりと一苦労でしたが、だんだんと時間が経つにつれて、私の番号のビンゴはほぼ埋まった様子。 おそらく、何人かのサンタがどこかの店に入り浸っていたのか、後半には未だ見つからない番号のサンタを探す子どもたちが多くなりました。

そして、ゴール地点のホールにはビンゴを揃えた子どもたちが大行列。 景品を受け取った子どもたちはみんな満足そうな表情を浮かべていました。 サンタ終了後もホール内でステージイベントが行われ、最後はイルミネーションの点灯式を経て賑やかなイベントは終了しました。

この日の日中、関東からボランティアで参加しているサンタさんと話をする機会がありました。 その方は1回目から参加されていて、毎回参加することで気付いた変化を教えてくれました。 震災直後だった1回目、喜ぶ子どもたちの後ろで「子どもを笑顔にしてくれてありがとう」と、涙ながらに感謝の意を伝えてくるお母さん達が多かったそうです。 それも段々と変化して、今年は家族でひたすらサンタを探し回る、言ってみればよくあるイベントの光景になっていて、心に余裕が生まれてきているのではないかとのこと。 震災で極限とも言える状態を経験した方々は、心理的にも計り知れない負担を強いられてきたことと思います。 そんな経験をしてきた方々に、こうしてイベントを純粋に楽しめる時間が訪れている。 もちろん全員ではないはずですし、まだまだ大変な思いをすることも多いとは思います。 それがたとえひとときの笑顔だったとしても、この意味は大きいのではないでしょうか。 復興へ向け、少しずつ前進していく街とともに、みなさんの気持ちも「復興」していくと信じています。 震災1,000日2013_12_11 12月4日は、東日本大震災発生からちょうど1,000日となりました。 東松島市内では防災無線を通した呼びかけにより、地震発生の14時46分に黙祷が行われ、市役所の中でも職員が起立の上、黙祷を捧げました。 東松島市では1,107名もの市民の方々が犠牲となり、市内での遺体収容者は1,066名、そして依然として26名の方々の行方が分かっていません。 家屋の被害も甚大で、全壊や流出、大規模半壊、半壊が全世帯の約76%にあたる11,054戸。一部損壊まで含めると、全世帯の実に約97%が被害を受けています。 今ではほとんどの瓦礫は撤去され、あとには更地や野原のような風景が広がるばかり。 わずかに残った被災家屋や曲がったままの標識、破壊されたガードレールなどが当時の惨状を伝えます。 現在、市内では高台移転地の造成や災害公営住宅の建設が進められていますが、未だに多くの方々が仮設住宅での生活を余儀なくされています。 それはこの被災地全体に共通したことで、ただ街を作り直すのではなく、津波から街をどう守るか、新たな街をどう作るべきか、どんな施設がどこ必要か、住民の方々それぞれに意向があり、そして行政としての意向もあり。 合意形成を図っていくことは容易ではありません。 高台移転地を作るにしても、場所よっては移転先の土地の所有者を探すだけで大変な時間が必要となったり、境界が不明確で時間を要したり。 一口に復興と言っても、それは人それぞれで意味合いも違います。 確かなのは、まだ復興は始まったばかりだということでしょうか。 でも、東北では多くの方々が復興を信じ、一生懸命に日々を過ごしています。 こちらで知り合った方々の中には、大切な家族を亡くした方、住む家を失くした方、そして故郷の景色を失くした方がたくさんいます。 様々な想いを抱えたまま、それでも笑顔を見せて、復興に向けて頑張っているんです。 東松島は、宮城は、東北は、必ず復興する。 そう感じさせる人々が、この街には確かにいます。

東京都大田区2013_11_28 11月には東京都大田区内で2つのビッグイベントがあり、商工観光課も観光物産PRに参加してきました。

東京都大田区は震災発生直後から東松島市への支援を続けて下さっており、今でも区役所からは職員が派遣され、一般のボランティアの方々にも継続して活動を行って頂いているなど、まさに区を挙げての支援体制。 今回の2つのイベントでも、準備段階から手厚いご支援・ご協力を頂きました。 そんな大田区での1つ目のイベントは、大手デパート「東急プラザ蒲田」の45周年記念イベントとしての東松島フェア。実は3月にも同じ場所で開催しているのですが、その時の反響がとても大きく、今回この記念イベントのメインとして東松島にオファーがかかりました。

その想いに応えるべく、参加事業者やボランティア団体、市役所、航空自衛隊、そして全国的な大手企業までもが協力して下さるなど、たくさんの方々が一丸となって東松島の「今」をPRしようと力を尽くし、企画を進めていきました。 そうして出来上がった記念イベント「東松島!観光PR&復興支援マルシェ」は、東松島の特産品の数々を販売する物産展と、パネル展示等でブルーインパルスの魅力を伝える展覧会の2つのメインゾーンで構成されました。

東松島の魅力全開、4日間の一大イベントの幕開けです。 会場となった東急プラザ蒲田の2階コンコースは、東急電車とJRの改札に挟まれており、電車が到着するたびにすごい数の人々が行き交う場所。初日の販売開始からたくさんのお客さんが殺到し、まさに「飛ぶように」売れていきます。 初日から足りなくなる商品も出るなど、みなさんの売り上げは上々の様子。その分、販売員は休憩の間も持てない戦場と化したブースで対応に追われました。 終わってみれば、大量に持ち込んだ商品はほぼ完売という状態に。参加者は全員疲労感と達成感に包まれていました。 そして2つ目のイベントは、2週間後に行われた「OTAふれあいフェスタ」。こちらは毎年恒例のイベントで、大田区にある平和島競艇場を舞台にたくさんの店やアトラクションが顔を揃えます。

こちらも大田区のご厚意でご招待頂いており、今回で3年目の参加となります。 屋外でのイベントとなることから、東急プラザの時にはできない牡蠣焼きや牡蠣汁、牛タンつくねなどを調理販売しました。 東急とは違って穏やかに・・・と思いきや、牡蠣焼きや牡蠣汁に長蛇の列が!物産紹介担当で比較的余裕を持った我々とは対照的に、調理班は大忙しです。 2日間行われたイベントで、調理販売品は完売。 やはり目の前で上がる湯気やたまらない匂いに、みなさん惹きつけられた様子です。 これら2つのイベントで大活躍したのが、大田区と東松島市のボランティアチームのみなさん。 観光パンフレットの配布や、大声での呼び込み、さらに東急プラザでは頻繁な商品搬入などなど、みなさんの力なしでは考えられない!というほどの協力を頂きました。

大田区ボランティアセンターのみなさんは、普段は東松島市に足を運び、復興支援活動に御尽力して下さっている方々。証である黄緑のビブスには「縁 大田区 東松島市」という文字が入ります。 今回は普段とは違う活動ですが、東松島のためにと惜しみない協力を頂きました。 そして、イベントブースに来て頂いた大田区の住民の方々からは、とても温かいお言葉の数々を頂きました! もちろん私自身は被災したわけではありませんが、それでも胸が熱くなってしまうほどの皆さんのお気持ちが本当にうれしかったです。 東松島市のみならず、東日本大震災の被災地には今でも多くの支援の手が差しのべられています。 ここで生まれた繋がりをずっと大事にしていきたい。 みなさんの気持ちは1つです。 カラス天狗祭り2013_11_11 10月27日(日曜日)、豊前市のカラス天狗祭りで東松島ブースを出店しました!

昨年も同様に出店しましたが、今年はホタテと牛タンの炭火焼きを加えてグレードアップ! 東北ならではの味を豊前のみなさんに食べてもらおうと、2ヶ月前から楽しみにしていました。 しかし、祭りの約1週間前に台風が2つも発生。祭りは無事開催できるのか、前日の飛行機は飛ぶのか。当日空港に行くまでわからないような状況が続き、何度も豊前市と連絡を取り合いました。 金曜日には台風がほとんど逸れることが分かり、祭りの開催はほぼ確定しましたが、強風の影響も考えられるので飛行機はまだ安心できません。 とにかく、土曜日の朝は予定通り空港に向かうことにしました・・・が、土曜日の午前2時すぎに福島県沖を震源とする地震が発生。 いつもより長い横揺れが続き、宮城県沿岸部には津波注意報が発表されました。 防災無線から津波注意報のサイレンが鳴り、一部の職員は避難場所の設置に向かうなどの対応に追われました。 結局1時間ほどで津波注意報は解除されましたが、睡眠不足のまま朝を迎えることに。 揺れ自体は大きくはなかったですが、滑走路の点検などで飛行機に遅れや欠航が出るのでは・・・。 消えることのない不安を抱えながら空港へ向かうと、定刻通りの運航で一安心。東松島隊は無事に福岡へ向けて離陸しました! 福岡空港へ降り立ち、宮城との気温差に驚きながらレンタカーで豊前市へ。 あれだけ心配した天候は全く問題なく、あとは祭り本番に備えるのみとなりました。 迎えたカラス天狗祭り当日。見慣れた場所、そして顔見知りだらけの「いつもの」会場で、東松島市の皆さんと東松島のブースを設営していきます。 何か不思議な感覚でしたが、いつも以上にワクワクした気持ちで準備を進めました。

オープン後はたくさんの方々が訪れて下さり、お昼ごろにはホタテが完売、牛タンも程なく終了となりました。 炭火焼き以外の商品もどんどん完売し、午後4時ごろには全ての商品を売り切ることができました! さらに今回の祭りでは、2つの団体の方々から義援金の提供も頂いたほか、商工会議所青年部のみなさんから復興応援イベントも開催して頂き、東松島一行は本当に涙を流して感激していました。

東松島一行によると、豊前市の町並みは初めて来た感じがなく、とても親しみやすいとのこと。 さらに「一人一人の温かい気持ちがはっきりと伝わってくる、とても優しい人柄の街」とのことです。 こちらに戻ってからも「豊前は良かった」と事あるごとに口にしています。 カラス天狗祭りそのものも参考にしたい点がいくつもあったそうで、今回の参加は本当に大きな収穫を得たようです。 個人的にも激励の言葉を多く頂き、たくさんの知り合いも会いに来てくれて、こんなに「ありがとう」という言葉を口にした日はないと思います。 豊前市のみなさんの温かい「想い」によって、カラス天狗祭りは東松島にとって特別なものになりました。

東松島市と豊前市の関係をさらに深いものにしていくために、これからもみなさんのお力を東松島へ貸してください。 ありがとうございました!

遊覧船再開!2013_10_28 以前ご紹介した、東松島市にある日本三大渓の1つ「嵯峨渓」。 かつては観光遊覧船が運航され、多くの観光客のみなさんで賑わっていましたが、震災による津波で乗船場は壊滅。4隻あった船も2隻が流出し、残った2隻も破損し、運休を余儀なくされていました。 そんな観光遊覧船が、この10月にいよいよ運航を再開!

震災前まであった乗船場周辺は堤防の工事が完了していないこともあり、少し場所を移動して、仮設の案内所と桟橋を整備。破損した2隻の船も修繕され、ついに復活の日を迎えました。

19日(土曜日)には、運航を行う奥松島公社さんのご厚意で、市役所の派遣職員を対象にした体験乗船会があり、現在派遣中の職員や、派遣期間を終了して地元に戻った職員もはるばるやって来ました! 心配された天候もなんとか持ちこたえ、みんなワクワクしながら2隻の船に乗り込みます。 松島で人気の遊覧船より小さめサイズの定員12名、中にはカーペットが敷かれ直に座るアットホームスタイルの遊覧船で、小グループの旅行におススメです。 松島湾の東松島寄りを巡る「内海コース」と、嵯峨渓を巡るその名も「嵯峨渓コース」の2つのコースがあり、今回はメインの嵯峨渓コースにご案内頂きました。 出港するとすぐにカモメが寄ってきて、エサを求めて鳴き続けます。

嵯峨渓までの航路途中には牡蠣や海苔の養殖場、震災の爪跡が残る場所、そして復興工事の様子など様々な景色が流れ、いよいよ船は外洋・嵯峨渓エリアへと入って行きます。 8月にも見た嵯峨渓ですが、何度見ても圧巻の一言。今回は船長のガイド付きなので遊覧気分もひとしおです。

嵯峨渓の奇岩の数々は長い年月をかけて自然が作り出した芸術品。今回の震災により姿が変わった岩も多くあり、改めて自然の力の凄さを思い知らされます。 船が小型なため、岩のかなり近くまで寄ることができるのも魅力のひとつ。 乗船したみなさんはカメラを片手に食い入るように見つめていて、満喫できたんじゃないかと思います。

雄大な景色に満足した後は、もう一つの特別プラン「牡蠣の食べ放題」に突入! 4日前に出荷を開始したばかりの牡蠣は、サイズこそまだ小さいものですが、鉄板の上で自らの水分と塩分だけで蒸し焼きされた牡蠣の味は絶品です。

牡蠣だけで満腹になるのは初めての経験で、みなさんも大満足でイベントは終了しました。 翌20日には関係者を招いての再開セレモニーも行われ、ついに遊覧船が復活の日を迎えました。 完全復活となる4隻そろい踏みはまだ先になりそうですが、またひとつ、東松島の希望が復興に向けて出港しました。 にんにくとべごまつり2013_10_15 10月最初の週末、青森県の田子町で行われた「第28回にんにくとべごまつり」に行ってきました。

田子町は岩手県、秋田県と接する青森県最南端の町。人口はおよそ6千3百人ほどで、日本一の生産量を誇る「ニンニクのまち」として有名です。

そんな田子町と東松島市は若手職員の間で交流があり、昨年よりこのイベントに招待されるようになりました。 担当するのは商工観光課ではないので、私は2人の先輩とともにプライベートの気楽な立場で参加♪ 土曜日には町内の焼肉屋さんで歓迎レセプションがあり、そこにはしっかりと参加してきました! レセプションでは、独自ブランドである田子牛の肉に舌鼓。聞けば、和牛でもトップクラスの評価の田子牛ですが、流通量が少ないため認知度が低いのだとか。 そんな幻の肉を頂き感無量です。あ、まつりの名前にある「べご」は牛のことなんですね。 田子町の職員さんたちは気さくで、九州人に冬の乗り越え方を伝授してくださいました。 レセプションのあとは、田子町が用意して下さったロッジに移動。 小高い丘の上のロッジに到着して見上げると、満天の星空が! 田子町は1992年に環境庁より星空日本一に認定されているそうで、東松島隊全員で駐車場に寝転がってしばらく星を眺めました。 本来は営業休止中だったロッジですが、この日のために掃除までして下さって快適そのもの。 田子町のみなさんの心遣いに感謝です! そして意外に寒くない翌朝、昨夜星空を眺めた丘からは最高の景色を見ることができました。 祭り会場に移動して準備を終わらせると、いよいよ祭りの始まり始まり。

田子町はニンニクつながりでアメリカのギルロイ市と姉妹都市になっており、会場にははるばるアメリカから来たお客さんがたくさんいらっしゃいました。 会場内はやはりニンニクを売る店が多く、生や串焼き、加工品の数々が並んでいました。 ポテトチップスの田子にんにく味なるものまであり、ついつい買ってしまいます!

これ、東松島カキ味なんか出してもらえないかな?豊前海一粒カキ味とか棚田柚子味があってもいいですね! もう一つの主役である田子牛も、会場の大部分を占めるバーベキューコーナーが常に満員の大盛況。 田子牛丸焼きの切り売りには長蛇の列もできていました。

そして、お昼過ぎからは口から飛ばしたニンニクの距離を競う「世界にんにくとばし大会」に参加! 今回同行した先輩の一人は、昨年世界5位に入賞した強者で、今年も好成績が期待されます。 私は3.5mに沈む中、その先輩は7m弱と昨年より記録を伸ばしました! しかし、なんと8mを越える人まで現れて、あえなく優勝はお預けに。 それでも、終わってみれば2年連続の5位入賞! さすがの貫録を見せつけたところで、祭りはクライマックスを迎えました。

見所や楽しさが満載だった田子町。 これから冬を迎えると雪に覆われ、九州育ちの私の運転では近寄れない場所になってしまします。 でも、東松島と田子の交流はこれからも続いていくので、何かの機会でまた訪れることがあるかもしれません。 豊前市と東松島市もこんな絆で結ばれる交流ができたら・・・と心に想い描いています。 ゆるキャラグランプリ20132013_10_07 豊前市に「くぼてん」と「きょうこ」がいるように、東松島市には「イート」と「イ~ナ」という2人の妖精がいます。

クリッとした目にハート型の耳がかわいい2人は、お兄ちゃんと妹という間柄。 お兄ちゃんのイートは、お祭りやスポーツ、そして子どもたちが大好きな明るい性格の男の子。 趣味はあちこちの楽しいイベントに登場して、東松島市をPRすること。 東松島市内の観光名所や特産物、そしてブルーインパルスが大好きなんだそうです。

妹のイ~ナはとても恥ずかしがり屋さんで、イートからイベントや食べ物の話を聞いてからお出かけするそうな。慎重派なんですね。 趣味はお兄ちゃんと同じくイベントに登場して、東松島市をPRすること。 好きなものも同じく市内の観光名所や特産物とブルーインパルス。 「パイロットのお兄さんたちがカッコいい!」とのこと。女の子ですね。

そんなイートとイ~ナは、軽自動車のスズキ「アルトエコ」のゆるキャラたちが大行進するCMにも出演しています。 このCMは全国放送ですが、各県でメインになるキャラが違うみたいで、宮城県バージョンではイートとイ~ナが県代表! イベントでは「CMで見たよ」って声もたくさん頂きます。 ピンバッチやボールペンなんかの関連商品も販売されていて、知名度はそこまでないかもしれませんが、なかなかの人気振り。 最初は「チェブラーシカ」って呼ばれることも多いですが、親しみやすいルックスで初対面の子どもたちもどんどん集まってきます。

そして!現在開催中の「ゆるキャラグランプリ2013」にもエントリー中なんです! ゆるキャラグランプリとは、全国各地にいるキャラクターたちから人気投票によって1位が選ばれる、早くも恒例行事となった一大イベント。 過去にはくまモンやバリィさんがここで優勝し、その後の大活躍はみなさんご存じのとおり。 国民的美少女コンテストと同じように、ゆるキャラたちが全国区に飛び出すための登竜門です。 この一大イベントに果敢に挑戦しているイートとイ~ナですが、現在(10月4日)の順位は・・・378位?! みなさんっ!今すぐ投票をお願いしますっ! パソコンでも携帯電話でもこちらのアドレス【http://yurugp.jp/】からアクセスすれば投票できます(パソコンとスマートフォンはID登録が必要です)。 エントリーしていないくぼてん&きょうこの分まで、みなさまの清き一票をイートとイ~ナにお願いします!

た~んとグルメフェスティバル2013_09_24 9月14日(土曜日)と15日(日曜日)、東松島市の友好都市である山形県東根市で、ご当地グルメやスイーツを集めた「た~んとグルメフェスティバルin果樹王国ひがしね」が開催され、東松島市からも名物・のりうどんを出品し、併せて観光PRを行ってきました。

のりうどんは、震災前まで6年連続で皇室献上の海苔を生み出した市内大曲浜産の上質な海苔をうどんに練り込み、試行錯誤を重ねて誕生した東松島市の新名物。 食べるとツルツルの喉ごし、ほのかに香る海苔の風味が絶品なのです。 昨年のイベントでは同じのりうどんでも温かいスープで提供したところ、東根市の気温の高さが影響してか、あまり販売が奮わなかったとのこと。 お隣にブースを構えた山形県河北町の絶大人気グルメ・冷たい肉そばは早々と完売し、そこのスタッフのみなさんに呼び込みを手伝われてなんとか完売できたそうです。

今年は冷やしのりうどんでリベンジ!ということで、販売を行う食堂組合代表の大森さんは意気込みを見せていました。 14日は天気予報に反しての晴天、しかもまたもや冷たい肉そばのお隣で、真っ向勝負の舞台が整いました。 そしていよいよ10時。販売スタートの花火が上がり、闘いの火蓋が切って落とされました。 出足はやはり知名度抜群の冷たい肉そばにお客さんが集まります。 が、徐々にのりうどんにも客足が向いてきました! 気付けば行列が出来るようになり、ブース内も大慌て。休む間もないほどの状況が続き、まさに嬉しい悲鳴です。 さらに、一度食べてくれた方がおかわりに来て下さったり、家族に食べさせたいと生麺の販売を希望される方もいらっしゃいました! お昼にはお隣・冷たい肉そばとのりうどんをお互いに試食。互いに甲乙つけがたい美味しさでした。 販売がひと段落すると、反対側にある岡山県と和歌山県のブースでパフェ姫たちに勧められスイーツを購入。強い日差しの下で食べるフルーツパフェやミックスジュースが最高でした。

イベント終了の時刻が近付き、1日目の販売を締めて集計を行ったところ、424食を販売したことが判明。昨年は2日間で500食だったことを考えると、大躍進ではないでしょうか! 注目のお隣、冷たい肉そばは600食程度。さすがの実力でしたが、それでも目標を下回ったそうで、のりうどんを今後のライバルとして認識して頂きました♪ 会場にはスペシャルゲストの杉本彩さんも駆けつけ、トークショーにはたくさんの観客が詰めかけるなど、終始賑わいを見せたこのグルメイベント。

「復興に向けてがんばって」というお声をたくさん頂き、たくさんの方々の想いを改めて感じた一日でした。 奥松島体験ネットワーク2013_09_06 8月25日の日曜日、今シーズン最後の開設日を迎えた月浜海水浴場の様子を見に行きました。 この日は気温が上がらず、ピーク時と比べるとお客さんの数は少なめ。 それでもこの夏最後の海を楽しもうと、楽しそうな声が響いていました。

日曜日限定ではありましたが、「最後まで事故なく終わることができて、震災後初オープンとしては成功だった」と、区長さんとそんな話をして振り返りました。 そして、この日は栃木県の小山市のみなさんによるうどんの振る舞いが行われることになっていて、海水浴場近くで準備が進められていました。 すると、そこに同じく福岡県から派遣されてるお知り合いの姿が。 実は小山市役所からも職員が派遣されていて、その方からのお誘いで食べに来たとのこと。 気付けば派遣職員やもともとの東松島市役所職員など10名ほどが集まっていました。 そこで、その福岡県からの派遣さんが突然ひらめきました。 「バナナボートに乗ってみよう!」 ここ月浜海岸では、地元の漁師のみなさんにより「奥松島体験ネットワーク」が組織されていて、シーカヤックや漁業体験などの豊富な体験メニューが揃えられ、修学旅行生や多くの観光客の方々に好評を博しています。 夏の時期は漁船で引っ張るバナナボートが人気で、この日も沖合で楽しそうな姿が。 突然の提案でしたが、賛同者が私含め6名現れ、急遽バナナボート体験が決定しました!

私と他2名の方は水着がないので引っ張る漁船側に乗船。 もう1つ別のグループも同乗し、妙に高いテンションの中、いよいよバナナボートが出港しました。 空は絶好の海日和、ワクワクしながら船が進んでいきます。 すると、普通に漁港の外側で行われるのかと思いきや、船長さんの気分で日本三大渓の1つ「嵯峨渓(さがけい)」まで行くことに! 嵯峨渓は岩手県の猊鼻渓、大分県の耶馬溪と並ぶ日本三大渓の1つに数えられ、太平洋の波や風雨が長い年月をかけて浸蝕してできた、独特の荒々しい景観が大きな魅力です。

震災後は遊覧船も運休しており、観光担当ながら海からの姿は未だ見たことのなかった嵯峨渓。 思わぬ形で初体験することになりました。 後ろのバナナボートを見て笑いながらの嵯峨渓でしたが、海から見た姿はまさに雄大!感動すら覚える景色に心を奪われました。 その神秘的な姿とバナナボートの組み合わせも、何とも言えないおもしろさ。

貴重な体験をすることができました。 体験ネットワークでは通常コースで漁船による嵯峨渓遊覧も用意しており、潮の状況次第では海の洞窟にも入れるとのこと。 感動&興奮間違いなしのこの体験はおススメ度100%です!

しかも、豊前市周辺にお住いの方々なら耶馬溪はお馴染みの場所だと思うので、こちらに来れば嵯峨渓、そしてお隣岩手県に足を延ばせば猊鼻渓まで、一挙に日本三大渓を制覇できます! ぜひ一度、東松島へお越しください♪ なお、バナナボートでの嵯峨渓は船長さんの気分次第なので、プランとしては用意されておりません。 あしからず・・・。

東松島夏まつり20132013_08_30 8月24日(土曜日)、毎年恒例の「東松島夏まつり」が開催されました。 今年のテーマは「みんなではしゃぐべ!ひがまつり」。 暖かい支援を頂いた全国の方々への想いに応えるべく、市民みんなが心から楽しみ、復興への活力を生み出せるものにしようとの思いが込められています。

そしてテーマカラーは青に決定。4月に戻ってきたブルーインパルスをイメージリーダーに、会場内には青色の旗を配置。さらに来場者の方々にも青い服装を呼び掛けるなど、徹底的に青にこだわりました。 今年はTBSドラマ「空飛ぶ広報室」の人気もあって、市役所にはブルーインパルスの展示飛行の問い合わせがひっきりなし。たくさんの方々の来場が予想されました。 しかし、前日になってそのブルーインパルスに不具合が発生しました。基地内で検討が行われた結果、下った判断は飛行中止。 東松島夏まつりは、最も楽しみにされていたであろうイベントを失ってしまいました。 迎えた祭り当日。飛べなくなったブルーインパルスの代わりに、いつも以上にファンサービスを行う隊員のみなさんの姿がありました。

そうした隊員のみなさんの想いに応えるように、自衛隊関連ブース付近は人が通れなくなるほどの大賑わい。 結果的には例年を越える来場者が集まったのではないかと、スタッフもひと安心です。 そして!メインステージ前では我らが豊前市ブースが設けられ、後藤市長を始めとする豊前市のみなさんがゆず胡椒などの特産品を販売しました。

ブースには常に人が立ち寄り、こちらでは珍しい柚子やイチジクなどの加工品を手に取っていました。 各商品の試食も用意し呼び込みを行うなど、販売に奮闘したみなさん。売り上げも上々の様子でした。 そしてこの日の売り上げは東松島市へ寄付頂きました。ありがとうございます! 会場内では昨年東松島市役所へ派遣されていたみなさんによるブースや、ボランティア団体のブース、そして多くの地元商店のブースが並び、見て回るだけでも一苦労、といったほどの規模感。 歩行者天国となった道路では各小学校の鼓笛隊パレードや地元の八鷹みこしが練り歩くなど、終始イベントづくし。さらにユニバーサルスタジオジャパンやポケモンの着ぐるみも登場し、子供たちも大喜びです。

クライマックスでは7,000発の花火が打ち上げられ、最後の最後まで賑やかな夏まつりとなりました。

これでブルーが飛べばどれぐらいの感動に包まれるのか、そんなこともふと考えましたが、来場した方々はそれでも充分な満足感を得ているようでした。 今年は実行委員会の体制が一新され、ほとんど1からと言っても良いぐらいの状況で企画がスタートしました。何度も何度も協議が重ねられ、ついに成功を収めた夏の一大イベントだったのです。 来年こそはブルーインパルスに飛んでもらい、今年以上の成功を期待します。 鳴瀬流灯花火大会2013_08_21 8月16日の金曜日、東松島市の鳴瀬地区で「第91回東松島市鳴瀬流灯花火大会」が開催されました。 記録上は91回目ですが、実際は100年を超えると言われる伝統ある行事で、毎年企画から運営まで全てを地元の方々が行っています。

そんなお祭りも、東日本大震災が発生した2011年は中止となりましたが、津波の犠牲となった方々の慰霊と震災復興を祈念し、昨年2年振りに再開。 少しでも元気になってほしいという、実行委員会のみなさんの想いが詰まった一大イベントです。 何日も前から準備に奔走した区長さん。東北では梅雨明けが大幅に遅れていたため、当日の天気をずっと気にされていました。 そして迎えた当日。良すぎるぐらいの天気に恵まれ、朝から最終準備に張り切るみなさんの姿がありました。 張り切りすぎて熱中症になるんじゃないかと心配になるぐらいでしたが、その意気込みが伝わってきました。 夕方からお客さんが集まり始め、周辺道路では徐々に渋滞が発生。警備員さんも一生懸命の誘導を行います。

18時30分からの施餓鬼供養を経て、19時過ぎからはステージイベントが開始。 併せて鳴瀬川には流灯が流れ始めました。

出店した屋台では行列ができ、あちこちで笑い声が聞こえるなど、まさに夏祭りの雰囲気。 みなさん待ちに待った花火打ち上げでは、一斉に歓声が上がりました。 川面を彩る流灯と、夜空を染める花火の競演は何とも言えない美しさ。 花火が打ち上げられる間に競演が途切れないよう、ボートから絶えず流灯が放たれ続けます。

クライマックスのスターマインと呼ばれる花火が終わると、会場は拍手喝采。 実行委員会会長の力強い挨拶で、夏の一大イベントは幕を閉じました。 「やっと終わった」と、肩の荷が少し降りた様子の区長さん。しかし、9年後の記念すべき第100回大会に向けて、今から構想を膨らませている様子。 地域の人々の熱意がある限り、これからも伝統は受け継がれていきます。 宮戸夏まつり2013_08_15 8月10日(土曜日)、東松島市の宮戸地区の夏まつりが開催されました。

宮戸地区は小さな橋一本で繋がる松島湾最大の島で、里浜・月浜・大浜・室浜の4つの浜を持つ観光地ですが、東日本大震災により多くの集落が壊滅的な被害を受けました。 震災前までは、それぞれの浜ごとに夏まつりを行っていたそうですが、震災後からは合同開催に。 今年は3回目の開催となりました。 この夏まつりで特に盛り上がるのが、4つの浜がそれぞれ出店する屋台の対抗合戦! 各地区が工夫を凝らしたメニューを売り出し、5名の覆面審査員によって味やアイデア等が審査されます。 優勝地区には賞金5万円!地区の誇りをかけて、熱い戦いが繰り広げられます。 そのほかにも20を超える屋台が出店し、築地銀だこやミスタードーナツといった有名店まで!さらにキッズランドやポニーの乗馬体験、盛りだくさんのステージイベントなどなど、地域のお祭りと言いながらもなかなかの規模感で、昼間から多くの来場者で賑わいました。

日が暮れてからは盆踊りの始まり。 名物の「宮戸音頭」のほか、KHB東日本放送の人気キャラクター「ぐりり」がやって来て、「ぐりり音頭」なるものまで披露されました!

子どもたちはもちろん大喜びでしたが、大人の方々もみなさん参加されるんですね。 知り合いに促されて私も「ぐりり音頭」を踊りましたが、みなさんが心から祭りを楽しんでいる雰囲気が伝わってきました。

その後、お待ちかねの花火大会がスタート。一発上がるごとに歓声が響きます。 この日はちょうど良い風が吹き、煙が流れてきれいな花火を見ることができました。 花火が終わると、いよいよ屋台対抗合戦の勝者が発表されました。 妙な緊張感が漂う中、名前を呼ばれたのは室浜地区! 地区のみなさんに今日一番の歓喜が訪れ、もう大騒ぎ。 勝利インタビュー、「今年は優勝を狙っていました!」。おめでとうございます! そうして興奮冷めやらぬ中、最後には供養が行われ、海に流灯が放たれます。

幻想的な景色の中、賑やかな夜は幕を閉じました。 この宮戸夏まつりは、地区のみなさんや会場となった縄文村歴史資料館のみなさんのほか、本当にたくさんのボランティアの方々によって開催されました。 地区のみなさんの笑顔を見ることで、がんばって良かったと感じるんだと思います。 これからもずっと、笑顔が溢れるこの夏まつりは続いて行くことでしょう。 おのくん2013_08_08 東松島市の大人気アイドル「おのくん」。

東松島の名を一躍全国に広めた立役者の一人と言える人気ぶりです。 生まれは小野駅前応急仮設住宅。ここで避難生活をおくるお母さんたちが、故郷である奥松島の復興を願って生まれたキャラクターです。

もともとはアメリカ生まれのソックモンキーというキャラクターだそうで、かわいさに惚れ込んだお母さんたちは、「新しい未来を自分たちの手で築いていこう」との思いを込めてひとつひとつ手作りしています。 そのかわいさとストーリーを聞きつけた全国の方々が買い求めるようになり、写真集まで出版されるほど。 ほかにも関連商品として缶バッチやマグカップもあり、みなさん併せて買っていくそうです。

製作場所も販売場所も小野駅前応急仮設住宅の集会所。ひっきりなしに来るお客さんの対応や、全国からの注文に応えるべく続けられる製作で現場はいつも大忙し。 代表の武田さんをはじめ、みなさん気さくな方々ばかりなので、私もついつい休日に暇があれば遊びに行って、コーヒーを頂きながら雑談してしまいます。

武田さんいわく、「福岡県は県警なんかが震災後すぐに来て助けてくれた」と、福岡県民に思い入れを持って下さっているようです。 少しでも東松島に足を運んでもらいたいと、市内の登録店に持っていけば割引を受けられるタンブラーも新たに発売。こちらも好評を博しているようです。

6月に放送されたドラマ「空飛ぶ広報室」に登場してさらに注文が増えたそうで、現在の納期はおよそ5カ月!それでも直接買いに来てくれるお客さんのために、常に10人以上のおのくんが販売棚に並ぶようにしているとのこと。 こんなところにも、東松島へ足を運んでもらう工夫がなされているんです。 東松島の観光大使とも言えるおのくん。地域の復興を願い、今日もお母さんたちが生み出し続けます。

海水浴場オープン!2013_07_24 7月21日(日曜日)、東松島市の月浜海水浴場がオープンしました!

東松島市内では震災後初の海水浴場となり、宮城県内でも3番目、さらに車で直接行ける海水浴場は県内初の再開です!

震災前、市内には5ヵ所もの海水浴場があり、市の重要な観光資源として賑わいを見せていましたが、津波によって砂浜の面積が減少し、さらに瓦礫が散乱して海水浴が出来る状態ではなくなっていました。 それは被災地全体にも言えることで、震災後に宮城県内でオープンした海水浴場は気仙沼の1ヶ所だけ。今年はさらに石巻の海水浴場が早々とオープンを予定していましたが、どちらも離島の砂浜で、比較的被害が少なかったからこそ可能となった場所でした。 しかし、そんな甚大な被害を受けた市内の海水浴場をもとの姿に戻そうと、全国のボランティアの方々や多数の企業の支援によって、清掃活動が何度も何度も行われ、昨年度から再開を検討していた月浜地区には特に手厚い支援を頂いてました。 この月浜地区は小さな地区内に19軒もの民宿が建ち並ぶ、観光業と漁業の街。震災によって多数の民宿が流失し、現在営業しているのは4軒のみとなってしまいましたが、それでも海水浴場のオープンが地区の復興の第1歩であると捉え、地元有志によって協議が繰り返し行われ、着々と準備が進められてきました。 そしてついに、この夏のオープンが決定。 ただし、月浜地区を含めた周辺地域は復興工事の真っ最中。万が一渋滞が起きて工事に影響が出るといけないので、今年は日曜日のみに限定したオープンとなりました。 地元で組織された実行委員会は、決定後からオープンの準備や関係機関との協議、取材対応などで大忙し。手探りで始まった準備も、オープンの日が近付くにつれて「いよいよ」といった気運が高まります。 20日の土曜日には安全祈願祭も実施され、お客さんの安全と海水浴場の成功が祈願されました。

注目の21日、やはり多くのテレビや新聞社が詰めかけるなか、ついに月浜海水浴場は再開しました。 7月としては若干気温が低かったこともあり、お客さんの出足は緩やかでしたが、それでもやって来た方々は本当に楽しそうで、歓声が地区に響きます。

地区に賑やかさが戻ってきたことに、実行委員会の方々は感無量といった様子。 少なからず関わった私も嬉しさが込み上げます。 やはりやって良かったと笑顔で語るみなさんの姿が印象的でした。 本当に待ち望み、山積みの課題と闘いながらここまでたどり着いた、復興への第1歩。 最後の日まで事故なく、みんなが「成功」と言えることを心から願います。 ウニ!2013_07_11

東松島市にある「奥松島縄文村歴史資料館」では、日本最大級の貝塚である里浜貝塚から出土した縄文時代の土器や骨などが展示されていて、海辺に暮らした縄文人たちの生活を知ることができます。 その縄文村では、火おこし体験や勾玉作りなどの体験のほか、月に1~2回のイベントでは、縄文土器を作ったり、巻貝から染料を集めて染物を作ったりといった、よりリアルな体験も楽しめます。 7月7日には、それらイベントの中でもダントツの人気を誇る「縄文グルメを食そう!」が開催されました。 里浜貝塚からはウニのトゲや口などが出土していて、それに習って奥松島産のウニを縄文人のように石器を使って割り、食するグルメイベント☆ 募集開始からあっという間に定員いっぱいになる人気ぶりだそうです!

今回その大変貴重なイベントに、縄文村スタッフの方にお声かけ頂いたので見学に行きました♪ 会場では山のような数の地元産活ウニが用意されていて、こんなウニだらけの光景は初めて見ました! 参加者のみなさんが石器でウニを割ると、中には鮮やかなオレンジ色の身がぎっしりと詰まっていて、あちこちで「早く食べたい!」との声が。

ごはんやきざみ海苔なんかも用意され、これ以上ない新鮮なウニ丼の出来上がりです♪

実はウニは苦いイメージがあって敬遠してたのですが、それは保存のための薬品の味だとのことで、今回新鮮な味を試してみました。 その感想は・・・ ウニって美味しいんですね! 宮城の地でひとつ苦手を克服しました♪縄文村さんありがとうございます! 今度は火おこし体験なんかもやってみたいと思います♪ 東松島市にお越しの際は、ぜひ体験にお立ち寄りください! そばの花2013_07_04

東松島市の上下堤地区では今、そばの花が満開を迎えています。 広大な田園風景の中に広がるそばの花は、まさに白いじゅうたんのような景色を見せてくれます。

もともとは転作事業の一環として植えられたものですが、今では東松島市の特産品の1つにまで成長しました。 その名も「上下堤そば」として販売される5割乾麺のほか、そば焼酎が大変な人気を博しています。 毎年秋にはそば祭りが開催され、さらに市内各地でもそば打ち教室などが開かれるなど、市民のみなさんの間でもそばは浸透しているようです。 こうした人気を受けてか、転作組合は株式会社を立ち上げ、これからより一層の事業展開が期待されます。 豊前市でも減反政策の一環で栽培が始まった柚子が、1つの地域ブランドとしてがんばっているように、いま上下堤そばはさらなる躍進を遂げようとしています。

ドラマ撮影!2013_06_21 TBS系列で放送されている人気ドラマ「空飛ぶ広報室」 航空自衛隊にスポットを当て、特にブルーインパルスが主人公の「夢」だったというストーリーになっています。 そして、そのブルーインパルスはもちろん、東松島市にある航空自衛隊松島基地の所属。 そして、やって来ました、撮影隊が!

6月上旬から基地内で撮影が始まり、16日に放送された第10話からブルーインパルスが登場しました! それと並行して、私ども商工観光課にも制作担当の方がやって来て、ロケ地やエキストラなどの撮影に関する相談があり、協力させて頂きました。

画像にあるように、平日に200人近い市民の方々にエキストラとして集まってもらったり、関係機関との調整を行ったりなどなど・・・なかなか大変ではありましたが、貴重な仕事に携わることができました! かなりの人気俳優さんらの撮影とあって、ロケ現場にはすぐに人だかりの出来上がり。 撮影後には握手や手を振ってくれたりで、市民のみなさんも大喜びです! 立ち合う私たちも大喜びです! 4月にブルーインパルスが帰ってきて、賑やかさが戻ってきた東松島に、更なる賑やかさが加わった2週間でした。 観光面から見ても、東松島市内各所が登場して、PR効果は絶大なはず! 早速ロケ地マップを作ろうと模索中です♪ 注目の放送は6月23日の日曜日、夜9時からです!お見逃しなく! ひがしねさくらんぼマラソン2013_06_20

6月9日、東松島市の友好都市である山形県東根市で、「第12回ひがしねさくらんぼマラソン」が開催され、観光PRと特産品の販売をやってきました! 東根市あげての一大イベントであるこの大会は、東北最大のマラソン大会と言われており、会場も陸上自衛隊が全面協力で神町駐屯地を提供しているとか。今年も12,320名ものランナーがエントリーしました。 盆地である東根市は、さながら日田市のような暑さ! 朝早いイベントのため前日から東根市に行きましたが、東松島市を出発するときの気温に合わせた格好が完全に失敗しました。着いた瞬間汗だくです!

その暑さの中でも果敢に走るたくさんのランナーのみなさん。遠くは沖縄県からも参加しており、ただただ凄いの一言です。 さらにゲストランナーの千葉真子さんらが会場を盛り上げ、みんな笑顔だったのが印象的でした。

走り終えたランナーの方々がPRブースに寄ってきて頂き、用意した200セットのパンフレットはすぐに無くなりました!

ブース内には震災復興の様子を写したパネルを掲示しましたが、それを見て涙ぐむ方や、「がんばって!」と声を掛けて下さる方が本当にたくさんいて、人の温かさはどこに行っても同じなんだなって感じました♪ 藤の花2013_06_10

東松島市内ではいたるところに藤の花が自生していて、5月下旬には一斉に美しい姿を見せてくれます。 三陸自動車道の道路脇にもたくさんの藤が咲いていて、思わず見とれて危ない思いもしました・・・。 特に宮戸島の縄文村近くにある藤は、海と藤というちょっと珍しい組み合わせも楽しめます♪ 八女市黒木町の大藤のように、目立った存在感のあるものはないですが、本当にあちこちで咲いている姿は九州からすると不思議な感じがするんじゃないでしょうか。

この藤を見て市内を回るのも1つの観光ルートになるんじゃないかって思います! でも東北ではこれが普通なのかな? こちらの人に聞くと、「言われてみればあちこちあるね」といった感じで、やはり日常に溢れた景色のようです。 それでも、綺麗なことに変わりはない! 東北に来る機会があれば、今の季節は過ごしやすくて花も綺麗でオススメです♪ 産品交流♪2013_06_04 東松島市の特産品を中心に販売するアンテナショップの2号店がオープン! 6月1日にはオープニングイベントがあり、たくさんのお客さんで賑わいました。

店内には地元特産品やブルーインパルスグッズが並んでいて、さらに東松島市が交流している市町村の商品が並ぶコーナーも設置されています。 そしてその中にはなんと!豊前市コーナーが設けられています!

豊前市のゆずやイチジクの加工品が並べられ、開店初日に売り切れる商品もありました♪ 早くも追加注文して頂き、豊前市産品は順調な滑り出しを迎えました! 店の場所は大型バスでもアクセスしやすい場所にあり、「これからは観光拠点としての役割も担っていけたら」と意気込んでおられるお店の方の姿が印象的でした。

今後もどんどんお客さんに来てもらい、東松島と豊前をPRしていけたらと期待が膨らんでいきます♪

ビーチクリーン活動2013_05_31 5月25日、東松島市沿岸部のある地区の砂浜で、大手自動車メーカーとその関連会社の方々約40名による清掃活動「ビーチクリーン」が行われ、東松島市役所からも担当課として参加してきました。

この自動車メーカーは全国各地で砂浜の清掃活動を展開していて、東松島市では今回で6回目、さらにこの砂浜では4回目の活動になりました。 自社で開発した機材を使ってのゴミ集め、そしてそれでは拾いきれない細かなゴミを集めるため、手作業で振るいにかけていきます。

この地区は津波によりほとんどの家屋が流失し、砂浜内にも多数の瓦礫が散乱していたそうです。この自動車メーカーや様々なボランティアの方々の協力によって、現在では大きな瓦礫は取り除かれてはいましたが、それでも家屋のガラスや釘などがところどころに残り、裸足で歩くには少し危険が伴う状況でした。 しかし、もともとは海水浴場だったこの美しい砂浜の姿を取り戻したいという地元の方々がこまめに危険物を拾い集めていき、徐々に危険物は取り除かれていきました。 この日も振るいがけなどにより、多少のガラス片などは出てきましたが、4月に見たときよりも大幅に減り、活動終了後には真っ白な砂浜となり、参加者のみなさんも地元のみなさんも感激されてました。

来月にはさらに大人数での活動が予定されており、さらなる清掃が期待できます。 裸足で歩ける砂浜が戻ってくる日も近いのではないでしょうか。 奥松島ウォーキング2013_05_23 東松島市の奥松島と呼ばれる地域には、自然の地形を活かしたウォーキングコースが点在しており、先日その1つである「大浜ウォーキングコース」を歩いてきました!

なかなかのアップダウンのあるコースでしたが、高台からは太平洋の大海原と、日本三大渓のひとつである「嵯峨渓」の景色が広がり、登山に興味がない僕でも感激です! 一番奥にある乙女ヶ浜にたどり着くと、そこはさながらプライベートビーチのような雰囲気☆

大自然に囲まれて、精一杯のマイナスイオンを浴びてきました♪ 景色の一部には震災の爪跡が残る部分もありますが、美しさ溢れる奥松島の魅力に触れてきました!

ふじ丸ウェルカムフェスタ2013_05_13 東松島市のお隣・石巻市の港に、豪華客船ふじ丸がやってきました!

石巻市周辺の市町村で構成する協議会でふじ丸寄港の歓迎イベントが企画され、東松島市からも特産品の販売や観光PRのブースを出店し、さらに乗船客の方々のオプショナルツアーとして、東松島の観光地を巡る旅も企画され、多くのお客様に参加頂きました! 入港の際には大漁旗でお出迎え、そして獲れたて新鮮なホタテの無料振る舞いも行われ、乗船客のみなさんに大変喜んで頂きました! ここで人生初のホタテ焼きを経験して、ホタテの向きや食べごろの見極めなどを学びました。

オプショナルツアーは東松島の海で漁業体験ということでしたが、天気にも恵まれかなり好評だった様子でひと安心です! 物販ブースにも多くのお客様が訪れてくれて、売れ行きも上々♪福岡県大川市から来られた3人組の淑女様と地元の話が弾んで嬉しかったです! 最後は地元の伝統芸能の披露とともに、乗船客からたくさんの紙テープが投げられ、ドラマのようなお別れシーンに知り合いもいないのに感動です。最後の最後にふじ丸から汽笛が鳴り響き、東松島一同感動しきりでした!

この航海を最後に引退するふじ丸。今更ながら乗りたいと思わせる素敵なイベントでした! 青い鯉のぼり2013_05_01

東松島市の大曲浜地区に、約300匹の青い鯉のぼりが泳いでいます。 東日本大震災で壊滅的な被害を受けた大曲浜地区。 津波の犠牲となった5歳の男の子のお兄さんが、瓦礫の中から見つけたのが、この青い鯉のぼり。 弟さんが大好きだったその青い鯉のぼりを、弟さんに見えるように空高く揚げたそうです。 今では全国から集まった300匹を越える大群となり、3月11日から5月5日の子どもの日まで、大曲浜の空を泳いでいます。 この青い鯉のぼりには3つの願いが込められており、1つ目は「家族の絆」。 全国それぞれの家庭で鯉のぼりを揚げ、震災やこれからの防災の話などをして家族の絆を深め、さらに天国にいる子どもたちに祈って欲しいという願い。 2つ目は「鎮魂の祈り」。 全国から鯉のぼりを集めて揚げることで、亡くなった子どもたちの共通のシンボルとしたいという願い。 そして3つ目は「地域の絆」。 毎年ここで掲揚することで、震災でバラバラになってしまったこの地域の皆さんに集まってきて欲しい、地域の絆を戻したいという願いです。 もし家庭で眠っている青い鯉のぼりがあれば、それを大曲浜で泳がせてみてはどうでしょうか。 これからも毎年、この地区に賑わいが出来るようになって欲しいです。

桜牡蠣2013_04_26 東松島市で牡蠣養殖を営む方より、桜牡蠣を商品にして観光客を呼び込みたいという提案があり、視察にオジャマしました。

牡蠣は冬だと思ってましたが、実は春も美味しく頂けるそうで、この時期にちなんで桜牡蠣と呼ばれたりするらしいです。全然知りませんでしたね。 でも東松島でもあまり知られてないようで、これまでは漁師さんが食べる以外はほとんど北海道などに送られていたようです。 牡蠣の加工場に行ってみると、シーズン真っただ中のように奥さまたちが牡蠣剥きに励んでいました。

そして、いよいよ桜牡蠣を試食。 単純に蒸しただけのシンプルな桜牡蠣は・・・めちゃくちゃ美味い! 食べた瞬間広がる牡蠣の甘さに感動です♪

これが正式に観光向けに提供できたら、きっと多くの観光客が来てくれるんじゃないかと、大いに期待できます! なにせ、豊前海一粒カキの種牡蠣の産地・東松島ですからね! 豊前と東松島を繋いだ牡蠣が、新たな魅力を発信しようとしています♪ 桜2013_04_23 東松島市の桜の名所「滝山公園」の桜がいよいよ咲き始めました!

豊前市と比べると3週間ぐらい遅いでしょうか?仙台は満開をやや過ぎたぐらいで、東松島市はこれから見頃!といった感じです。 29日には桜祭りも開催され、いよいよ東松島市も春真っ盛りに突入です! と思ったら、21日にはまさかの大雪!部屋の窓を開けた瞬間、「???!」と一瞬混乱です!さすが東北、と思っていましたが、どうやらこちらでもこの時期にこの量の積雪はかなり珍しいとのことで、貴重な体験が出来ました♪ 少し滑る路面を恐る恐る滝山に向かってみると、九州ではまずないであろう雪桜に出会いました!ちょっと雪の量が多くて、桜もかなり重たそうでしたが、幻想的な光景を楽しみました♪

翌日も気温は相変わらず低いですが、雪も消え、春本来の姿になりつつあります。29日の桜祭りに向けて、桜もいよいよラストスパート!といった感じです。 「お帰り!ブルーインパルス」2013_04_11 基地の街・東松島にブルーインパルスが帰ってきました! ブルーインパルスは東日本大震災以降、被災した航空自衛隊松島基地から福岡の芦屋基地に場所を移して訓練を続けてきましたが、今回約2年振りに本拠地である松島基地へと帰還しました。 4月6日(土曜日)には、商工会主催の記念イベント「お帰り!ブルーインパルス」が開催されました。 あいにくの天気のため、予定されていた飛行訓練は中止となりましたが、それでもパイロットのサイン会に長蛇の列が出来るなど、多くの市民や航空ファンで大変な賑わいとなりました。 「ブルーが飛んでないと寂しい」「これからまた訓練が見られる」といった声があちこちから聞かれ、本当に市民と自衛隊が一体となった街なんだと実感しました!

|

過去の便り2015年2014年2013年 |